¿Qué fueron los corrales de comedia?

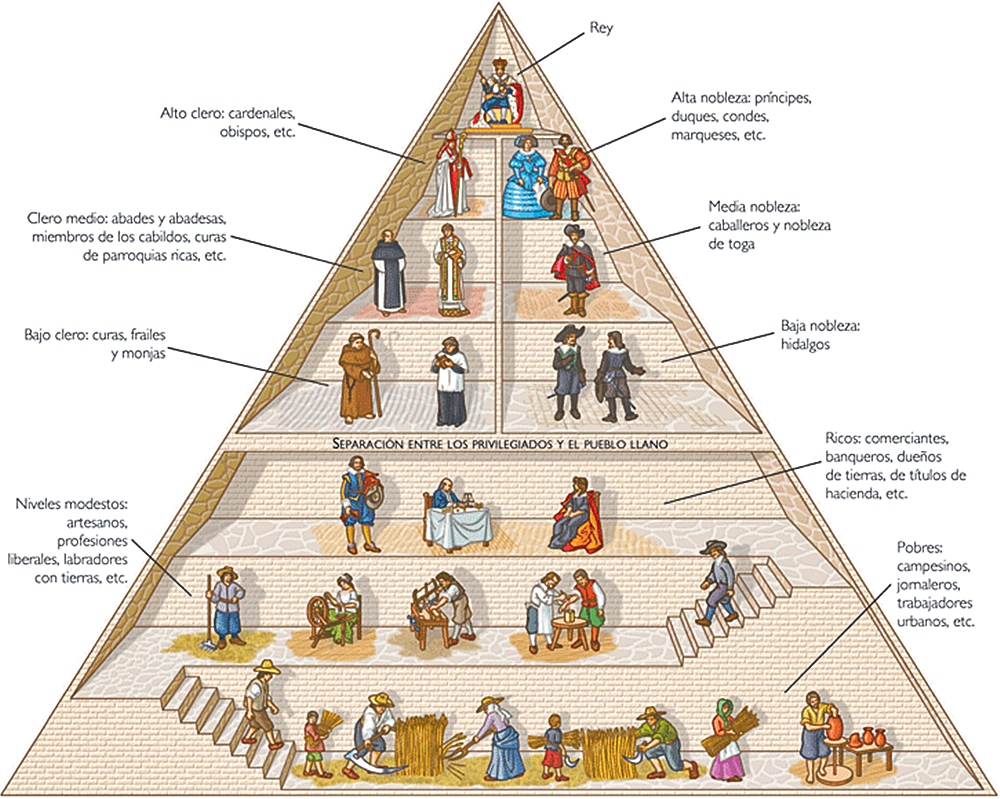

La funcionalidad de los corrales de comedia como espacios destinados a las representaciones teatrales desde la segunda mitad del siglo XVI hasta principios del XVIII, así como de esparcimiento y ocio y espacios, es evidente. Sin embargo, hay un gran consenso a la hora de interpretarlos como lugares donde se puede observar de manera notoria la estratificación social propia de la Edad Moderna.

Los primeros corrales de comedias en España surgieron en el último tercio del siglo XVI: el Corral de la Cruz y el Corral del Príncipe en Madrid (ya desaparecidos). Debido al éxito que estaban cosechando, a principios del siglo XVII y bajo el patrocinio de la Corona, comenzaron a proliferar varios corrales en otras ciudades como Valladolid, Sevilla, Valencia, Toledo, Granada y, el mejor conservado hasta la fecha, Almagro. Incluso en las colonias americanas se documenta la existencia de este tipo de espacios, en México y Perú principalmente.

Este tipo de espacios nace en un contexto de contrarreforma católica (Concilio de Trento 1545-1563) que tiene como objetivo uniformizar la doctrina, rearme ideológico y combatir la reforma protestante. Y su influencia se va a dejar notar en determinados aspectos de la vida cotidiana como es este caso, ya que el calendario de representaciones teatrales vendrá marcado por la religión.

Se representaron y representan obras fundamentales del Siglo de Oro, de la talla de Lope de Vega y Calderón de la Barca

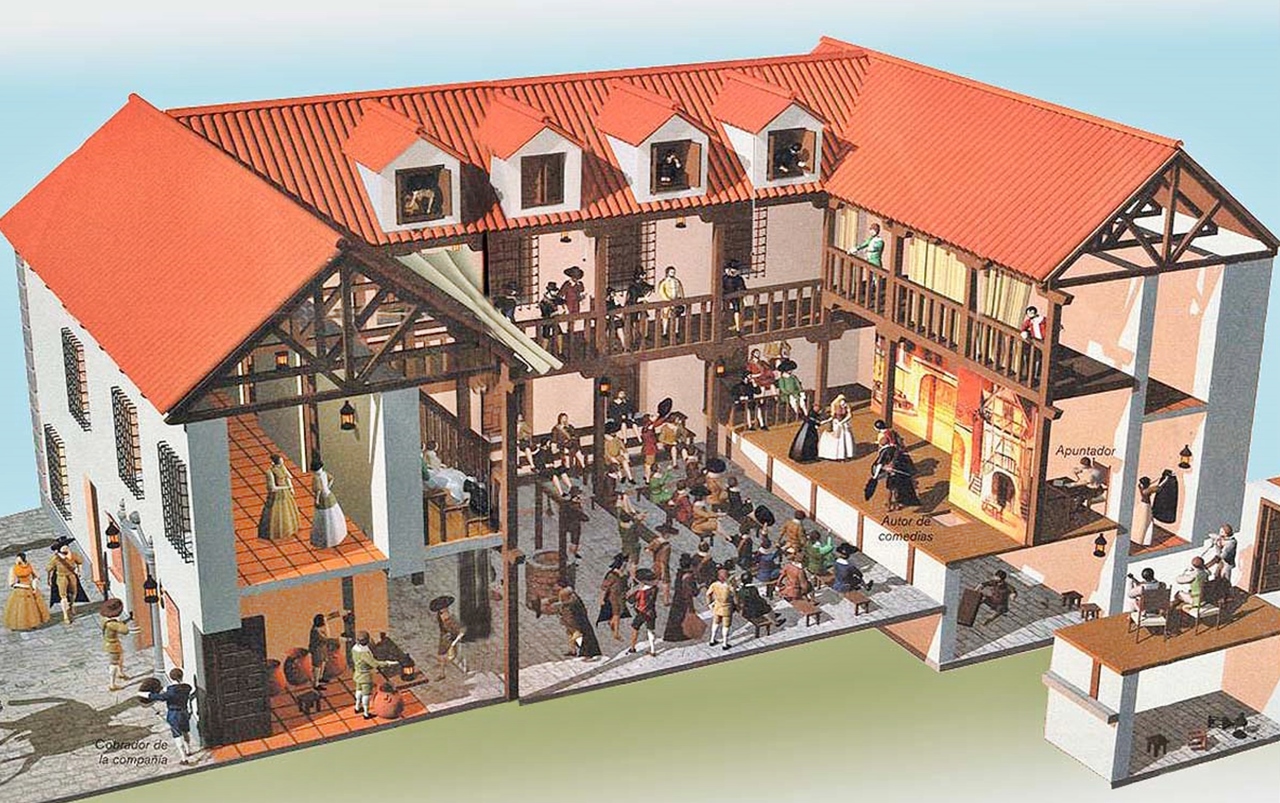

El origen de estos espacios lo encontramos en los patios que tuvieron que acondicionarse para albergar o posibilitar la actividad teatral: patio al aire libre, suelo plano, con el público en el centro de pie y otra serie de localidades de varios niveles laterales y enfrentadas al escenario.

Los corrales de comedia van a ir evolucionando y aumentando su aforo para permitir la entrada de gentes de diferente clase social, desde los campesinos o jornaleros hasta el propio rey.

En cuanto a las partes de un corral destacamos:

- Los bancos o lunetas, los más cercanos al escenario, protegidos por un toldo que se extendía en caso de mal tiempo.

- El patio era el lugar donde los hombres del pueblo, llamados mosqueteros, se situaban. Con sus silbidos o aplausos, eran los que hundían o levantaban la comedia.

- Los palcos estaban situados en la primera planta y destinados a los nobles.

- En la cazuela, al final del patio en la primera planta y con una ligera elevación, se situaban las mujeres excepto las damas, que ocupaban las celosías.

- Las ventanas inferiores son los aposentos, rejas o celosías donde se acomodaban los burgueses.

- El escenario propiamente dicho al fondo del patio.

- Para el rey existía una localidad específica sobre el escenario, separada del resto y cubierta por una celosía.

- A finales del siglo XVII aparece un nuevo espacio para que acuda el público denominado la tertulia.

No había actividad teatral durante la Cuaresma: estaba prohibida y penada por la ley

Las representaciones teatrales daban comienzo en el Domingo de Resurrección y finalizaban el Miércoles de Ceniza.

La climatología también determinaba las representaciones que, en los meses más fríos, solían ser entre octubre y principios de mayo y comenzaban a las dos del mediodía. Y en los meses más cálidos, de mayo a septiembre, a las cuatro de la tarde. Todos estos espectáculos finalizaban en el ocaso aprovechando al máximo la luz solar.

Durante la representación destacamos dos figuras:

- El mantenedor del orden: solía ser un hombre corpulento que podía aplacar al público si este se exaltaba demasiado durante la representación.

- El apretador: antecedente del actual acomodador, pero con la diferencia que intentaba que todo el mundo cupiese intentando aprovechar al máximo el espacio.

Las representaciones cumplían una doble función: propagandística y lúdica. El espectáculo se iniciaba con una loa (alabanzas al noble o monarca, mensajes teológicos…), y a continuación se intercalaban entremeses (pieza cómica), danzas y música (jácaras y mojigangas), y finalizaba con un «fin de fiesta».

¿Cómo era el teatro del Siglo de Oro?

Los dramaturgos españoles cultivaron a lo largo del siglo XVI y hasta la llegada de Lope de Vega diferentes corrientes o formas de hacer teatro: autos, teatro clásico, teatro de colegio…

Lope de Vega fue uno de los grandes renovadores del arte dramático al que siguieron otros grandes nombres como Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Ruiz Alarcón, Sor Juana Inés de la Cruz. En su obra El arte nuevo de hacer comedia (1609) expone las pautas del nuevo teatro que rompían con las reglas medievales y estaba influenciado por la commedia de’ll arte italiana. De esta manera, el teatro se convierte en un fenómeno de masas y los actores, ya dentro de compañías teatrales, comienzan a profesionalizarse.

El teatro de este período abarca temática muy variada: dramas históricos, heroicos, legendarios, políticos, religiosos, mitológicos, palaciegos, caballerescos, mágicos y de capa y espada, de honor y celos. Estos últimos con asuntos referentes al honor y la honra de sus personajes, son un recurso habitual en el teatro barroco.

Al prescindir de las unidades clásicas de “lugar, tiempo y acción” la estructura general de la comedia se dividía en Actos y Escenas. Los actos se conocían con el nombre de «jornadas».

Cada uno de los actos se corresponde con los 3 momentos característicos del desarrollo de la trama de la comedia (planteamiento, nudo y desenlace). Estas escenas se organizan en «mayores» o «de contenido» según el peso de dentro de la representación.

Algunas de las características más importantes del teatro del Siglo de Oro:

- El gusto: es variado y los autores han de satisfacer las nuevas preferencias del público.

- Los personajes: se mezclan personajes trágicos y cómicos. Destacamos el rey, el galán, la dama, el padre de la dama, el villano, el criado…

- Unidad de acción tiempo y lugar: puede no respetarse o interpretarse de diferentes modos.

- Número de actos: la división será en tres actos de ocho hojas cada uno, lo que equivale a más de tres horas, con la loa, el entremés y el baile.

- Métrica: se ajusta a las situaciones, lo que le permite utilizar la tradición poética anterior.

- Finalidad: el objetivo de la comedia es provocar el deleite del público: «Como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto».

El Corral de Comedias de Almagro es el único corral del siglo XVII que se conserva en toda Europa y el único que permanece activo 400 años después de su inauguración

El Corral de Comedias de Almagro constituye una de las sedes, desde 1978, del Festival Internacional de Teatro Clásico, que se celebra cada año durante el mes de julio. Además de las funciones de teatro, música y danza puestas en escena por algunas de las mejores compañías del panorama nacional e internacional, la actual Fundación del Festival organiza exposiciones, talleres, debates y certámenes paralelos.

Fue declarado Monumento Nacional en marzo de 1955.

Situado en la Plaza Mayor de la localidad debe su construcción a Leonardo de Oviedo, presbítero de la Iglesia de San Bartolomé el Viejo de Almagro, que en 1628 pidió permiso al Ayuntamiento para la edificación del corral en el patio del Mesón del Toro. Invirtió en la construcción más de cinco mil ducados, una auténtica fortuna de la época.

La construcción y distribución de espacios del Corral es esencial para el estudio y comprensión del propio Teatro del Siglo de Oro. La influencia de su arquitectura teatral fue decisiva para el desarrollo posterior del teatro en los siglos posteriores del siglo XVIII al XIX.

La primera representación de la que se tiene referencia fue a cargo de la compañía de Juan Martínez en 1629, una de las doce compañías «de Título».

En el siglo XVIII con la prohibición de los corrales, se convierte en el Mesón de la Fruta, conociéndose desde mediados del siglo XIX como la Posada de las Comedias.

En 1950, el dueño de dicha posada, mientras realizaba unas obras, encontró una baraja española pintada a mano fechada a principios del siglo XVIII. Puso el hallazgo en conocimiento del Ayuntamiento y su alcalde, Julián Calero, la trasladó al gobernador civil de la provincia. José María del Moral, por éste y otros documentos, supuso que en ese lugar podría haber existido un corral de comedias y, tras el proceso de expropiación y restauración oportunos, se inauguró en 1952.

20 curiosidades del Corral de Comedias de Almagro

- El edificio surge como mesón-posada en el siglo XV. Se llamaba el Mesón del Toro.

- Leonardo de Oviedo, presbítero de la iglesia de San Bartolomé el viejo de Almagro y dueño del mesón a finales del siglo XVI y principios del XVII, promovió su construcción.

- Los niños no podían entrar.

- De Oviedo pidió permiso en 1628 al Ayuntamiento para la edificación del corral en el patio del mesón.

- El presbítero invirtió más de 5.000 ducados, toda una fortuna en esa época.

- El corral ocupaba en su origen 622 metros cuadrados, más del doble de la actualidad.

- Simultaneó la actividad teatral con la de posada.

- La primera representación de la que se tiene referencia fue a cargo de la compañía de Juan Martínez en 1629, una de las doce compañías “de Título”.

- Se convirtió en Mesón de la Fruta cuando se prohibieron los corrales.

- Desde mediados del siglo XIX se conoció como la posada de las comedias.

- En 1952 Julián Calero, alcalde en aquel momento, y José María del Moral, gobernador civil y catedrático de literatura, descubren este tesoro cuando se estaban haciendo unas obras.

- El consistorio compró el Corral de Comedias en 1854 y se reabrió con la representación de auto sacramental de Calderón de la Barca.

- Los hombres y mujeres no podían estar juntos. Los hombres ocupaban el patio (en gradas laterales, bancos en el patio y de pie) y las mujeres en la grada de las cazuelas.

- El precio de la entrada no era un precio global como hoy día. Entonces se pagaban distintas entradas: una a la entrada, otra para la hermandad o beneficiario y otra para sentarse. La compañía raramente llegaba al 20 % de lo recaudado.

- Lo que ahora llamamos el patio de butacas era la zona donde estaba la clase baja.

- Un poco más atrás de la mitad del patio había una pared que separaba a los hombres, que estaban delante, de las mujeres, que estaban detrás.

- En los “pasillitos” de la izquierda y la derecha había unas gradas donde se colocaban comerciantes y artesanos, personas de un nivel económico un poco alto, también separados por género.

- La alojería se encuentra en la parte de atrás y a nivel del suelo. Esta era como una barra de bar. Aquí se vendía agua y aloja, una bebida árabe compuesta de miel, agua, canela y especias.

- En las cazuelas, la primera y segunda planta frente al escenario, pegaba el sol fuerte casi todo el día.

- En 1950 se encontró una baraja española pintada a mano fechada en 1729.

Vista de la Catedral de Toledo

Vista de la Catedral de Toledo Interior de la Catedral de Toledo

Interior de la Catedral de Toledo Trabajando el arte del oro damasquinado

Trabajando el arte del oro damasquinado Molinos de viento de Consuegra

Molinos de viento de Consuegra Enoturismo en La Mancha

Enoturismo en La Mancha Bombo de Tomelloso

Bombo de Tomelloso Pleita para hacer Queso Manchego

Pleita para hacer Queso Manchego Corral de Comedias de Almagro

Corral de Comedias de Almagro Encaje de bolillos en Almagro

Encaje de bolillos en Almagro Paseando por las Tablas de Daimiel

Paseando por las Tablas de Daimiel Grullas en las Tablas de Daimiel

Grullas en las Tablas de Daimiel Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel Bigotudo

Bigotudo Ecoturismo en las Tablas de Daimiel

Ecoturismo en las Tablas de Daimiel Taller de cerámica

Taller de cerámica