El agua es vida y nuestro planeta le debe gran parte de su existencia a este elemento

Un 70% de la superficie de la Tierra está formada por agua y el 30 restante corresponde a la masa continental.

La presencia del agua ha marcado desde siempre la evolución de la humanidad y el desarrollo de las civilizaciones (Sumeria, Egipto, Roma). Estas y otras se sirvieron de su ingenio tecnológico y destreza para canalizarla, almacenarla y transportarla a sus campos, pueblos y ciudades con la construcción de molinos, acueductos y norias.

En periodos de escasez y sequía, los diferentes grupos humanos se las ingeniaron, donde se lo permitieron las características hidrogeológicas del subsuelo y la tecnología de excavación de la época (Edad de Bronce) para perforar el mismo y alcanzar los niveles freáticos. Nos encontramos en un momento de creciente complejidad social y el nacimiento de las primeras culturas jerarquizadas en La Mancha, en este caso, determinadas por una situación climática concreta caracterizada por su extrema aridez. Esto permitió la vertebración y la reorganización del territorio en torno a nuevos y diferentes asentamientos: la Cultura de las Motillas o Bronce Manchego.

Igualmente, los ríos, lagos y mares han sido y son todavía una de las vías de comunicación más importantes permitiendo el florecimiento del comercio, viajes de exploración, intercambio de ideas y un sinfín de prácticas que han determinado el desarrollo y futuro de las diferentes culturas humanas.

«La Mancha» significa tierra seca, alta planicie, tierra de espartos…

La etimología del topónimo La Mancha posee diferentes acepciones que subrayan el carácter árido y seco de esta tierra.

Sin embargo, los Humedales de la Mancha nos recuerdan un pasado en el que el agua no fue un espejismo en nuestra zona conformando un paisaje que atesora una riqueza y un interés natural, botánico, geológico, ornitológico únicos en el mundo. Un oasis de extraordinaria biodiversidad.

La proliferación de este tipo de entornos lacustres en nuestra comarca obedece a la confluencia de una serie de factores tectónicos, climáticos, así como la existencia de acuíferos subterráneos, una llanura con escasa pendiente determinando una tipología de los fondos endorreicos y humedales que se han convertido en uno de los rasgos más característicos de La Mancha.

La mayoría de este tipo de humedales son de tipo endorreico, es decir, donde el agua no tiene salida hacia el mar u océano favoreciendo la concentración de sales y nutrientes que dan origen a estos.

Por lo general, los humedales manchegos son lagunas de reducido tamaño con una morfología muy variada, de régimen estacional y de aguas someras y salobres de escasa profundidad que provienen principalmente de las precipitaciones, de pequeños arroyos, ríos y de las aguas subterráneas.

Los estudios realizados en la región sobre humedales ponen de manifiesto la existencia de al menos 400 humedales de tipologías muy diversas: lagunas de origen volcánico (Campo de Calatrava), lagunas asociadas a sistemas fluviales sobre llanuras de inundación (Laguna del Taray y Tablas de Daimiel), lagunas asociadas a formaciones de origen kárstico como las Lagunas de Ruidera (Campo de Montiel), humedales estacionales salinos y salinas interiores.

El territorio por el que se extienden estos humedales abarca las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca.

Los complejos lagunares más importantes los encontramos en Lillo, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, Quero, Alcázar de San Juan, Pedro Muñoz, Mota del Cuervo, Ruidera y Tablas de Daimiel

El clima predominante en esta zona es el mediterráneo continental caracterizado por inviernos rigurosos, veranos cálidos, sequía estival, irregularidad en las precipitaciones, fuertes oscilaciones térmicas y notable aridez. Factores que influyen en la estacionalidad y hasta en la propia pervivencia de los humedales.

El paisaje manchego, generalmente, se caracteriza por grandes extensiones de llanuras dedicadas al cultivo de la triada mediterránea (cereales, vid y olivares principalmente), con vegetación arbolada muy escasa y algunos cerros testigos dispersos por el territorio de origen paleozoico y mesozoico.

A esto se suma la diversidad biológica y la riqueza faunística con una gran cantidad de aves migratorias de paso y aves acuáticas que permanecen más tiempo, entre las que podemos destacar las poblaciones de aguilucho lagunero, flamenco común, avoceta, cigüeñuela y pagaza piconegra.

También podemos destacar la nutria, tejón, topo ibérico, lagartija, galápago europeo, cangrejo rojo, etc.

Todo ello hace del conjunto endorreico manchego una de las zonas palustres de mayor biodiversidad y relevancia en la Península Ibérica.

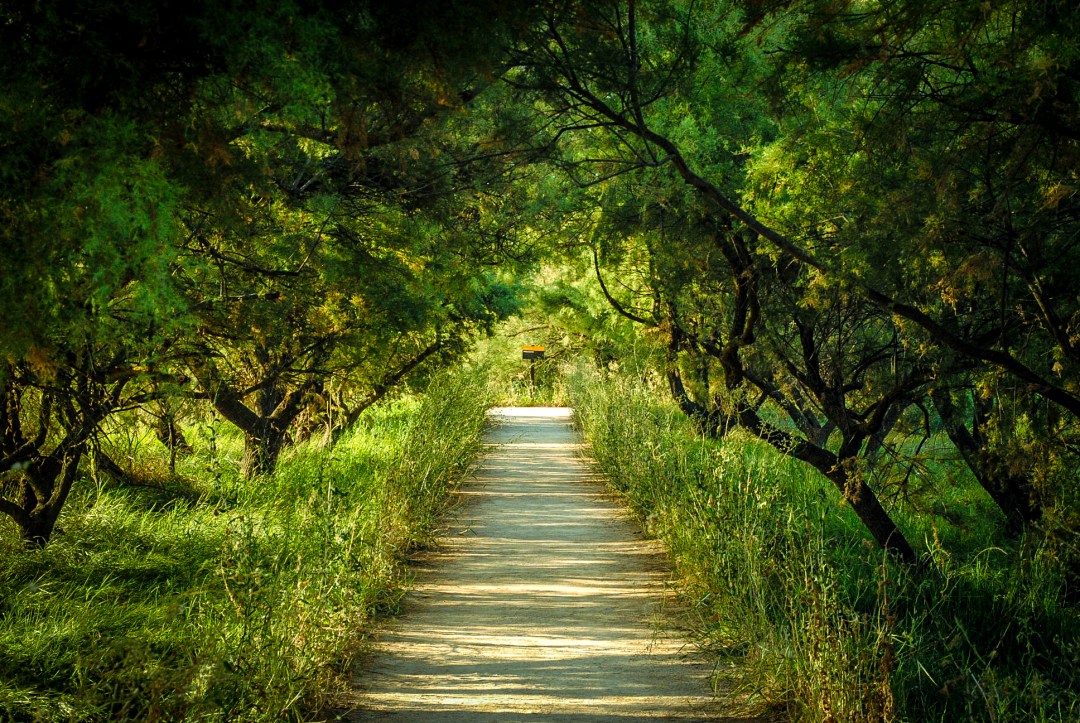

La vegetación típica está compuesta por marjales o pajonales palustres, esto es, helófitos emergentes o altas herbáceas que enraízan en el fondo de zonas húmedas, como eneas, carrizos, juncos, la excepcionalidad de la masiega (Cladium mariscus), tarayes, etc.

También nos podemos encontrar con un conjunto de plantas de ecosistemas propios de saladares, ya que, debido al proceso de evaporación, algunos humedales, dan lugar a la formación de suelos salinos, a los que los vegetales han sabido adaptarse, como las orlas halófilas de Sarcocornia fruticosa, varias especies de Limonium sp. o tapetes de Microcnemum coralloides.

La biodiversidad de los Humedales de La Mancha se encuentra constantemente amenazada

La sobreexplotación de los acuíferos, las prácticas agrícolas intensivas con la apertura de pozos para regadío, la disminución de las precipitaciones motivada por el cambio climático, la contaminación de las aguas por vertidos de aguas residuales sin depurar, de fitosanitarios y fertilizantes, la fuerte presión urbanística debido a que muchos de estos humedales están próximos a núcleos de población, son algunos de los riesgos y problemas a los que se enfrentan muchos de estos humedales, acelerando la pérdida de biodiversidad y poniendo en riesgo su viabilidad y supervivencia en el futuro.

Para poner coto a estas amenazas Castilla – La Mancha cuenta desde 2002 con un Plan de Conservación de Humedales, que se marca como objetivo fundamental el desarrollo y la conservación de los valores naturales y en particular aquellos que se vinculan de una forma estrecha con las zonas húmedas castellano-manchegas.

Previamente, en el año 1981 se declaró la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, con una superficie de 25000 ha. sin una delimitación precisa, en las que se encontraba, como espacio más representativo el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Otra figura de protección y conservación importante es el Convenio Ramsar, el cual fue ratificado por España en 1982, cuyo objetivo es «la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo».

Esta lista integra las zonas húmedas más importantes del mundo desde el punto de vista de su interés ecológico y de conservación de la biodiversidad.

En él se encuentran incluidos ocho de los humedales de Castilla – La Mancha más destacados por su riqueza y singularidad a nivel mundial: Laguna de Manjavacas (Mota del Cuervo), Lagunas de Alcázar de San Juan y Villafranca, Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Laguna de la Vega (Pedro Muñoz), Lagunas de Puebla de Beleña, Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, Laguna del Prado (Pozuelo de Calatrava) y Laguna de El Hito (Cuenca).

Igualmente, la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha se compone de espacios LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), declarados ZEC (Zonas Espaciales de Conservación), y de espacios ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) que engloba, entre otras zonas de gran importancia y riqueza natural, los humedales manchegos.

La Mancha es una de las regiones naturales e históricas de mayor extensión de España y que atesora un contraste paisajístico de un enorme valor

Un destino ideal para disfrutar de sus parajes naturales acompañado de amigos o en familia, gracias a una amplia variedad de actividades de turismo activo, ecoturismo, agroturismo y turismo cultural.

Algunas de las actividades que podemos disfrutar en estos enclaves son visitas guiadas personalizadas, rutas senderistas, rutas en kayak, buceo, iniciación a la marcha nórdica, rutas espeleológicas, rutas de cicloturismo, actividades de educación ambiental, rutas ornitológicas o birdwatching (donde podemos observar especies como el sisón, la avutarda, la garza imperial o la grulla), fotografía de naturaleza…

Igualmente, os proponemos descubrir el importante legado patrimonial y cultural que posee nuestra tierra donde destacamos las visitas guiadas a Almagro y Villanueva de los Infantes, iconos del Siglo de Oro en nuestra región; parques y yacimientos arqueológicos como Alarcos, Calatrava la Vieja y La Motilla del Azuer; el conjunto del Albaicín y los Molinos harineros de Campo de Criptana, El Toboso, etc.

Viñedo de Valdepeñas

Viñedo de Valdepeñas Vista aérea del entramado urbano de la ciudad íbera del Cerro de las Cabezas

Vista aérea del entramado urbano de la ciudad íbera del Cerro de las Cabezas Uva tinta de Valdepeñas

Uva tinta de Valdepeñas Vendimia en Valdepeñas

Vendimia en Valdepeñas Enoturismo en Valdepeñas

Enoturismo en Valdepeñas Molino Gregorio Prieto

Molino Gregorio Prieto Tinaja en Valdepeñas

Tinaja en Valdepeñas Calle Real de Valdepeñas

Calle Real de Valdepeñas Nuestra Señora de la Asunción, Valdepeñas

Nuestra Señora de la Asunción, Valdepeñas Tinajas de barro de Bodega de Las Estrellas

Tinajas de barro de Bodega de Las Estrellas Barricas en la cueva de Bodega de Las Estrellas

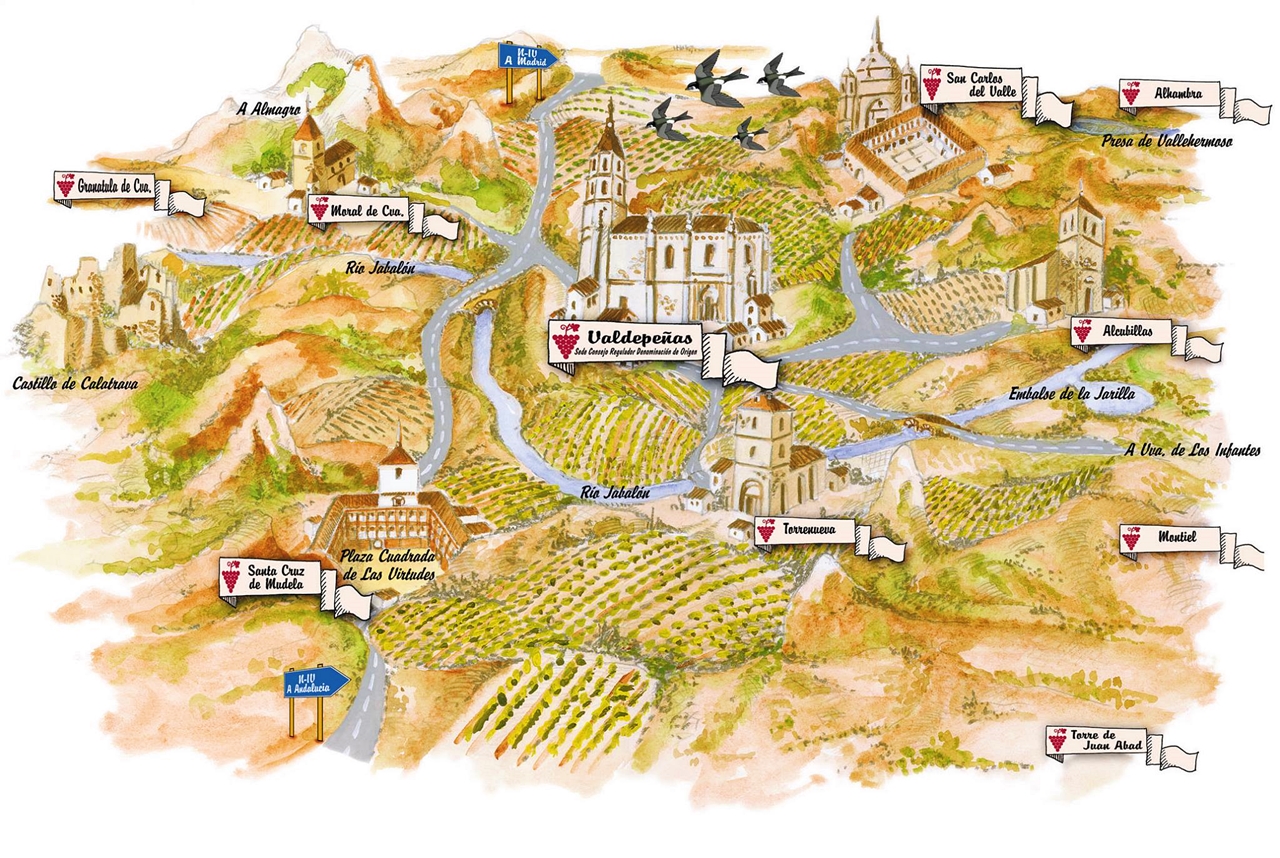

Barricas en la cueva de Bodega de Las Estrellas Territorio de la #DOValdepeñas

Territorio de la #DOValdepeñas

Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel Yacimiento arqueológico de la Motilla Azuer

Yacimiento arqueológico de la Motilla Azuer Laguna del Rey. Autor, Bernardo Sevilla

Laguna del Rey. Autor, Bernardo Sevilla El Hundimiento. Lagunas de Ruidera. Autor, sabersabor.es

El Hundimiento. Lagunas de Ruidera. Autor, sabersabor.es Lagunas de Ruidera

Lagunas de Ruidera Taller de Esparto

Taller de Esparto Huerta Manchega

Huerta Manchega Utricularia australis

Utricularia australis Cabañeros

Cabañeros Buitres negros

Buitres negros Parque Nacional de Cabañeros

Parque Nacional de Cabañeros Berrea

Berrea Boquerón del Estena

Boquerón del Estena Valle de Alcudia

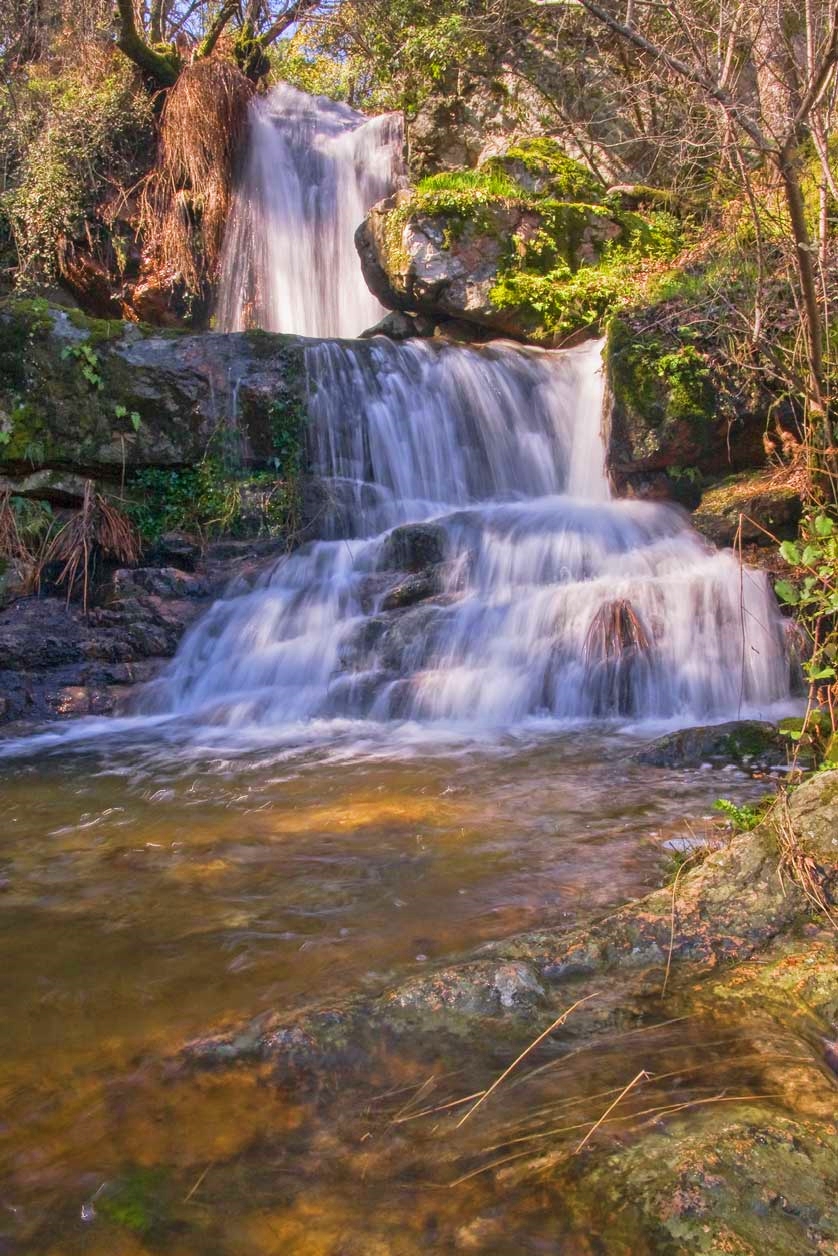

Valle de Alcudia Chorrero de la Sierpe

Chorrero de la Sierpe Encina milenaria

Encina milenaria Yacimiento arqueológico de la ciudad de Sisapo en La Bienvenida

Yacimiento arqueológico de la ciudad de Sisapo en La Bienvenida Solana del Pino Valle, Sierra Madrona

Solana del Pino Valle, Sierra Madrona Peña escrita, Fuencaliente

Peña escrita, Fuencaliente

Vista de la Catedral de Toledo

Vista de la Catedral de Toledo Interior de la Catedral de Toledo

Interior de la Catedral de Toledo Trabajando el arte del oro damasquinado

Trabajando el arte del oro damasquinado Molinos de viento de Consuegra

Molinos de viento de Consuegra Enoturismo en La Mancha

Enoturismo en La Mancha Bombo de Tomelloso

Bombo de Tomelloso Pleita para hacer Queso Manchego

Pleita para hacer Queso Manchego Corral de Comedias de Almagro

Corral de Comedias de Almagro Encaje de bolillos en Almagro

Encaje de bolillos en Almagro Paseando por las Tablas de Daimiel

Paseando por las Tablas de Daimiel Grullas en las Tablas de Daimiel

Grullas en las Tablas de Daimiel Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel Bigotudo

Bigotudo Ecoturismo en las Tablas de Daimiel

Ecoturismo en las Tablas de Daimiel Taller de cerámica

Taller de cerámica

Parte central del yacimiento. Al fondo, el Cerro de los Obispos. Autor, Eduardo A. Sánchez Ferrezuelo y Érika López Gómez

Parte central del yacimiento. Al fondo, el Cerro de los Obispos. Autor, Eduardo A. Sánchez Ferrezuelo y Érika López Gómez Parte del yacimiento acondicionado para visitas. Autor, Eduardo A. Sánchez Ferrezuelo y Érika López Gómez

Parte del yacimiento acondicionado para visitas. Autor, Eduardo A. Sánchez Ferrezuelo y Érika López Gómez Puente de Baebio. Autor, Jumadogo

Puente de Baebio. Autor, Jumadogo Hispania con Augusto

Hispania con Augusto Baptisterio

Baptisterio Enterramientos

Enterramientos Interior de la Ermita de Oreto -Zuqueca

Interior de la Ermita de Oreto -Zuqueca