Hay gente que nace con estrella, otra estrellada, y otra que tiende a buscar el camino hacia las estrellas. En el caso del Maestro Palmero, es una extraña combinación de estas tres casualidades

Alfredo Palmero de Gregorio nace el 12 de marzo de 1901 en Almodóvar del Campo y ya desde pequeño va a dar muestras de una decidida vocación por la pintura. Forma parte de una saga o generación de artistas que, en el primer tercio del siglo XX, hicieron de La Mancha uno de los principales focos artísticos de la época: Gregorio Prieto, Antonio López, Francisco Carretero, Ángel Andrade, Benjamín Palencia… A nivel internacional destacaban por aquel entonces mujeres de la talla de Catalina Sandalia (La Tía Sandalia. Representante del arte naif más popular), Leonora Carrington, Maruja Mallo, Georgia O`Keefe, Frida Kahlo y Lee Krasner entre otras.

Pintor de inspiración impresionista su temprana vocación y afición serán los impulsores de su traslado a Madrid con solo 14 años donde comenzaría su formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde coincidiría con Gregorio Prieto, Joaquín Valverde, Juan Esplandiú entre otros.

Destacamos una entrevista que realizó al diario El Defensor en marzo de 1920 donde nos da unas pinceladas sobre algunos aspectos de su personalidad artística: mi carácter que es variable y que hoy evoluciona al querer abarcar mucha técnica, me hace pasar entra la gente del pueblo, por un niño de esos estúpidos y se me tilda de tonto; son casos de incomprensión que tenemos que aguantar en esta sociedad caduca; mi temperamento en sí creo hermana con Velázquez.

Su estancia en la capital entre 1915 y 1920 le permitirá imbuirse en el ambiente bohemio de la misma asistiendo a las tertulias de conocidos cafés como El Parnasillo o La Fontana de Oro llegando a ser contertulio de importantes personalidades de la época como Unamuno, García Lorca o Manuel de Falla.

En ese mismo año expuso por primera vez en el Casino de Ciudad Real, y posteriormente viajó a París —donde entró en contacto con las principales corrientes artísticas de la época como el dadaísmo y personajes como Apollinaire—, e Italia (1928), acompañado de su buen amigo, el escultor Felipe García Coronado. De esta etapa destacamos una pintura marcada por la riqueza cromática, luminosidad, y de gran agudeza perspectiva como las obras del Folies Bergere, Montmartre, Montparnasse…

Las principales influencias en su obra: Velázquez, Goya, Manet, Degas, Picasso y Renoir (al que Alfredo Palmero retrató en su propio taller)

También es conocida su faceta como docente impartiendo clases el Instituto de Enseñanza Media de Ciudad Real. Desde este centro docente fue trasladado a Burgos, para pasar posteriormente a Toledo y finalmente a Barcelona.

Para Alfredo el espíritu del arte pasaba por depurar la esencia de la raza, en el campo, al aire libre según lo requieren los preceptos modernistas.

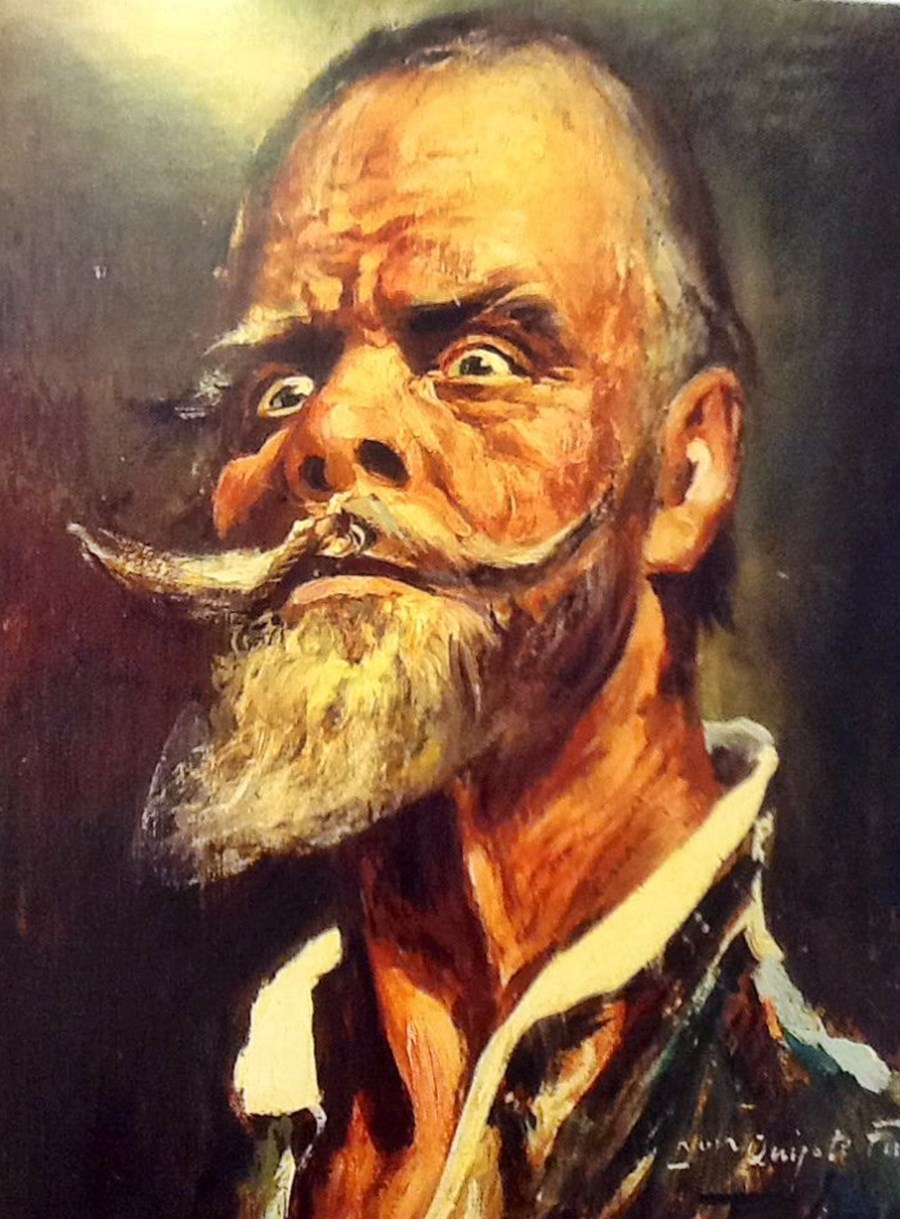

Pintar un cuadro en una hora o pintar los 183 personajes de la obra El Quijote, forman parte de las numerosas anécdotas y hazañas artísticas que convirtieron a Alfredo Palmero en el conocido Maestro Palmero

En la década de 1960 fundó en su localidad de origen, Almodóvar del Campo, el Museo Palmero, lugar escogido por la familia para conservar el legado del artista. Años más tarde, en 1970 y en Barcelona, fundó el Museo e Instituto Palmero de Arte, ubicado en una antigua masía del siglo XV.

La proyección tanto nacional como internacional de Alfredo Palmero es indudable, con exposiciones realizadas en el hotel Carlton de Bilbao, en el salón Cano de Madrid, en las galerías Grifé & Escoda, Augusta y Barcino, de Barcelona, así como en Valencia, Santander, La Coruña, Zaragoza, Bruselas, Nueva York, París, Londres, Ámsterdam, Múnich, Lisboa, Osaka, México, Venezuela, Argentina…

En 1983 hizo pública la “Colección Cervantina” en su propio Museo y en los Museos Metropolitan de Palm Beach y de Bogotá.

Miembro de honor del Instituto de Estudios Manchegos, falleció en Barcelona el 5 de marzo de 1991.

Alfredo Palmero tenía la buena costumbre de ir coleccionando diferentes objetos que le llamaban la atención. Desde enormes vasijas hasta vestigios de origen romano. ¿De la cercana ciudad romana de Sisapo tal vez?

Museo Palmero

El museo fue inaugurado en 1960 y contiene una colección particular de las obras del pintor Alfredo Palmero, así como algunos objetos personales, esculturas, cerámicas, además de obras de otros artistas coetáneos o relacionados con el pintor.

Está dividido en tres salas principales, cada una de las cuales corresponde a una etapa de la vida del pintor:

Primera sala

Está dedicada a la primera y la segunda etapa de la obra artística del Maestro Palmero que abarca los años 1914 a 1937, una época muy marcada por los viajes de juventud, pero sobre todo por su estancia en Madrid donde tuvo como maestro a Menéndez Pidal y realiza su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Dentro de esta sala hay un espacio dedicado a la segunda etapa del artista, donde se pueden ver las obras realizadas desde el final de la Guerra Civil Española hasta el año 1958, período en el que el Alfredo se establece en Barcelona con su familia, realiza sus primeras exposiciones y vende sus primeras obras.

Segunda sala

Es la sala principal del museo y está dedicada a la tercera etapa del Maestro Palmero, su época de esplendor y madurez artística. Durante este período se impregna sus obras de una temática variada: paisajes urbanos y ambientes burgueses de Madrid, París o Roma, animales (caballos principalmente), temática cervantina, La Mancha y la mujer.

Dicen que el azul es uno de los colores más difíciles, y, por tanto, menos utilizados, por los pintores. Pues nada, ahí estaba el ya Maestro Palmero para ir a contracorriente, pintando angelicales y bellos caballos blancos sobre misteriosos fondos azules… Lo más curioso es que Alfredo nunca tuvo caballo propio, ni caballos modelo, pero los pintaba mejor que nadie, con un sobresaliente realismo.

Tercera sala

La última sala está dedicada a varios artistas coetáneos al pintor que dejaron su huella o influyeron en la obra del Maestro Palmero (Cecilio Pla o Julio Romero de Torres son buen ejemplo de ello). Igualmente encontramos un espacio dedicado a la Saga Palmero representada por su hijo, ya fallecido, Miguel Ángel y el nieto del mismo nombre conocido en el universo artístico como Freddy Palmero, los cuales continuaron y continúan con el legado familiar.

Por último, en la planta superior se encuentra el taller del artista durante muchos años: su lugar de trabajo, de creación e inspiración, y donde realizó sus primeras obras.

Entre todos los cuadros, hay uno que os llamará poderosamente la atención. En realidad, una mujer llama poderosamente la atención. Perfectamente bella, diferente al resto. Esa mujer tiene luz, y según nos ha contado Carmen, el Maestro Palmero (¿adivináis dónde está en el cuadro?) se encarga de darle todavía más luz, mientras que el resto de personajes de la escena, de la alta sociedad madrileña, aparecen en tonos más oscuros, incluso en la sombra. ¿Quién será esta bella mujer? ¿Una obsesión del Maestro Palmero?

Sin duda, el Museo Palmero es uno de los principales reclamos turísticos de Almodóvar del Campo, tanto para amantes y especialistas del arte como público en general interesado en iniciarse en el conocimiento de uno de los artistas con mayor proyección de nuestra tierra, contemporáneo de grandes pintores y pintoras, y cuya obra es esencial para comprender las principales corrientes de la época y el contexto en el que se mueve nuestro artista.

Si no eres experto en pintores españoles, aficionado al arte en general, ni conoces la vida de Alfredo Palmero, te recomendamos encarecidamente que realices una visita guiada con Carmen, de la Asociación de Amigos del Museo Palmero y Centro Cervantino (AMPACE).

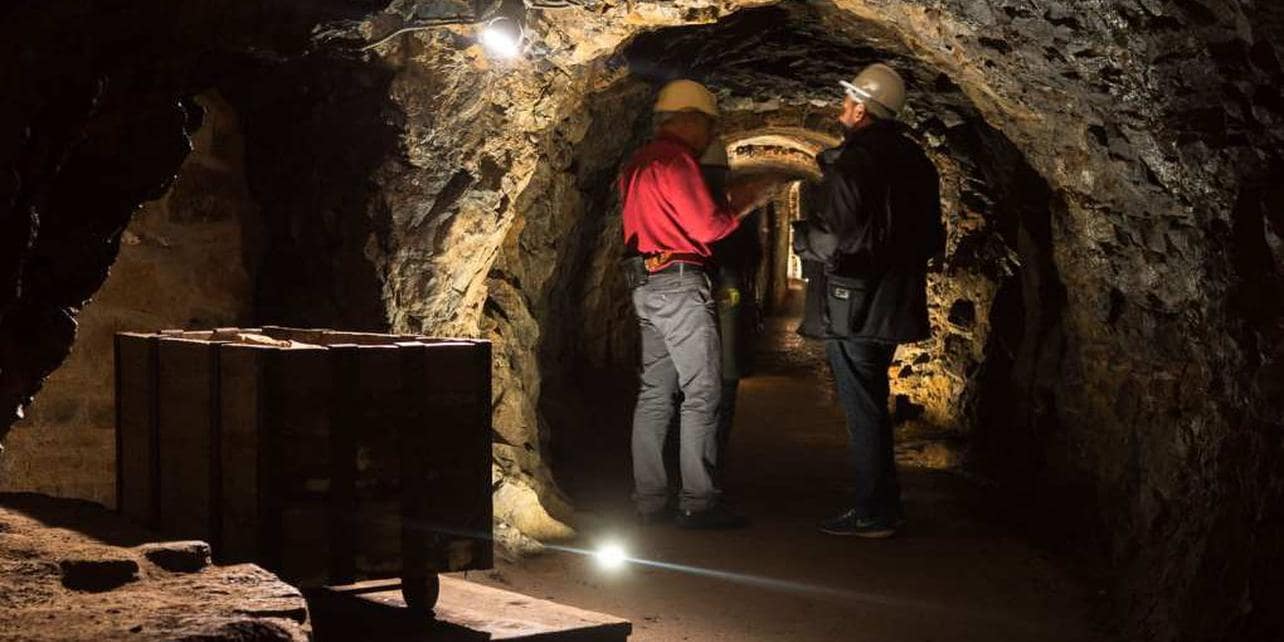

Imprescindible realizar también las visitas a la Capilla de la Trinidad, Salón de Plenos del Ayuntamiento, Centro Cervantino (Biblioteca Cervantina e Iconografía Cervantina de Palmero), el anexo Centro Cervantino (Mesón y Cueva)…

Planifica tu visita a Almodóvar del Campo y al Museo Palmero con nosotros. Solicita más información o recomendaciones para preparar tu escapada AQUÍ

Un artículo de José Manuel Lucerón para sabersabor ©

Vista de Salamanca

Vista de Salamanca Medallón de los Reyes Católicos, fachada de la Universidad de Salamanca

Medallón de los Reyes Católicos, fachada de la Universidad de Salamanca Rúa Mayor

Rúa Mayor Fray Luis de León, en la noche de Salamanca

Fray Luis de León, en la noche de Salamanca Casa de las Conchas

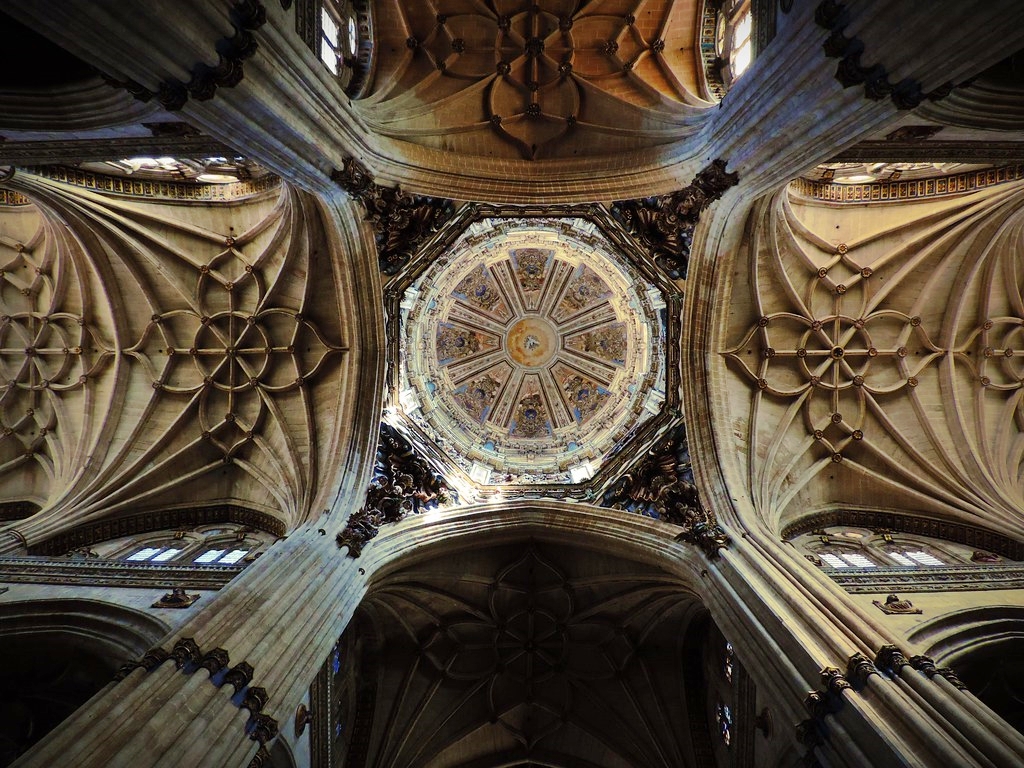

Casa de las Conchas Interior de la iglesia de San Esteban

Interior de la iglesia de San Esteban Convento de San Esteban

Convento de San Esteban La Tuna

La Tuna Puente romano y catedrales

Puente romano y catedrales Rua Mayor de Salamanca

Rua Mayor de Salamanca Catedral Nueva de Salamanca

Catedral Nueva de Salamanca Retablo Catedral Vieja de Salamanca

Retablo Catedral Vieja de Salamanca Plaza Mayor de Salamanca

Plaza Mayor de Salamanca

Ecoturismo en Terrinches, Campo de Montiel

Ecoturismo en Terrinches, Campo de Montiel Interior de la ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana

Interior de la ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana Ruta Hoces de San Isidro

Ruta Hoces de San Isidro Castillejo del Bonete

Castillejo del Bonete Cueva prehistórica en el Castillejo del Bonete

Cueva prehistórica en el Castillejo del Bonete Enterramiento en el yacimiento arqueológico Castillejo del Bonete

Enterramiento en el yacimiento arqueológico Castillejo del Bonete Villa Romana de La Ontavia

Villa Romana de La Ontavia Visita guiada a La Ontavia. Autor, Anthropos

Visita guiada a La Ontavia. Autor, Anthropos Villa Romana de La Ontavia

Villa Romana de La Ontavia Centro de interpretación de la Orden de Santiago, Terrinches

Centro de interpretación de la Orden de Santiago, Terrinches Interior del Castillo de Terrinches

Interior del Castillo de Terrinches Ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana

Ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana Ecoturismo en Terrinches, Campo de Montiel

Ecoturismo en Terrinches, Campo de Montiel

Monasterio de Uclés

Monasterio de Uclés Cruz de la Orden de Santiago en Uclés

Cruz de la Orden de Santiago en Uclés Rincón de Uclés

Rincón de Uclés El Escorial de La Mancha

El Escorial de La Mancha Claustro del Monasterio de Uclés

Claustro del Monasterio de Uclés Fachada del Monasterio de Uclés

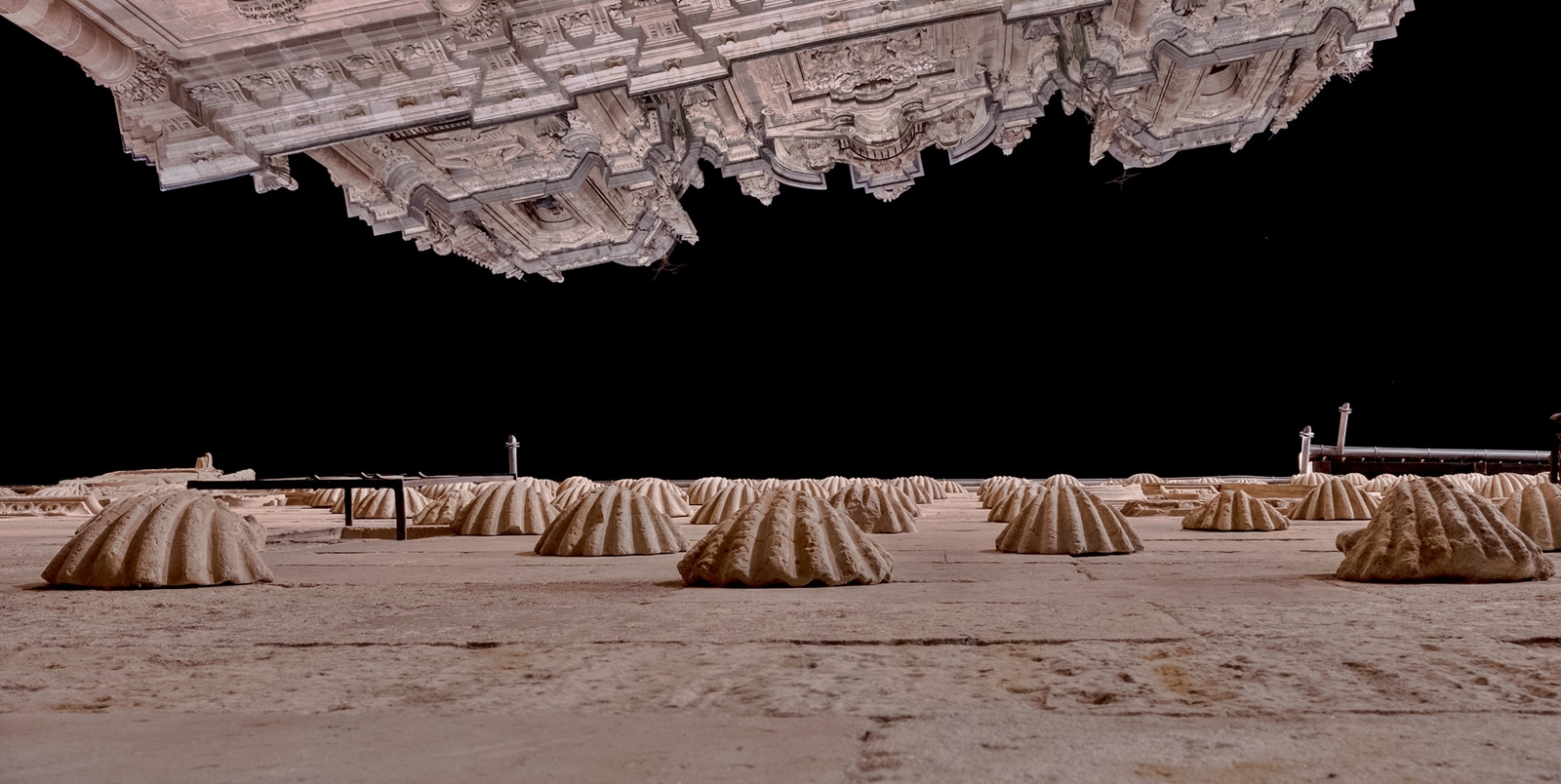

Fachada del Monasterio de Uclés Artesonado del refectorio en el interior del Monasterio de Uclés

Artesonado del refectorio en el interior del Monasterio de Uclés Puerta principal del Monasterio de Uclés en la fachada sur

Puerta principal del Monasterio de Uclés en la fachada sur Interior de la iglesia del Monasterio de Uclés

Interior de la iglesia del Monasterio de Uclés Claustro superior del Monasterio de Uclés

Claustro superior del Monasterio de Uclés

Parte central del yacimiento. Al fondo, el Cerro de los Obispos. Autor, Eduardo A. Sánchez Ferrezuelo y Érika López Gómez

Parte central del yacimiento. Al fondo, el Cerro de los Obispos. Autor, Eduardo A. Sánchez Ferrezuelo y Érika López Gómez Parte del yacimiento acondicionado para visitas. Autor, Eduardo A. Sánchez Ferrezuelo y Érika López Gómez

Parte del yacimiento acondicionado para visitas. Autor, Eduardo A. Sánchez Ferrezuelo y Érika López Gómez Puente de Baebio. Autor, Jumadogo

Puente de Baebio. Autor, Jumadogo Hispania con Augusto

Hispania con Augusto Baptisterio

Baptisterio Enterramientos

Enterramientos Interior de la Ermita de Oreto -Zuqueca

Interior de la Ermita de Oreto -Zuqueca