Una forma sostenible de uso del patrimonio natural y gastronómico de Castilla La Mancha

Otoño, y en menor medida la primavera, es la estación predilecta de los aficionados a la micología para adentrarse en la montaña, bosques, encinares y alcornocales para la recogida de setas, níscalos y demás variedades dadas las condiciones climatológicas perfectas (entre 10 y 25 grados) para su aparición.

Pero ¿qué entendemos por micología?. Podemos definirla como la rama de la biología que se dedica a la identificación, clasificación y estudio de los hongos. Los primeros interesados en los hongos y setas fueron los antiguos egipcios y griegos, pero no sería hasta el siglo XVII cuando se desarrollaría como disciplina científica centrándose, desde ese momento, en la investigación de su estructura, su crecimiento, su distribución, sus relaciones con otros organismos, así como sus propiedades y beneficios para el ser humano.

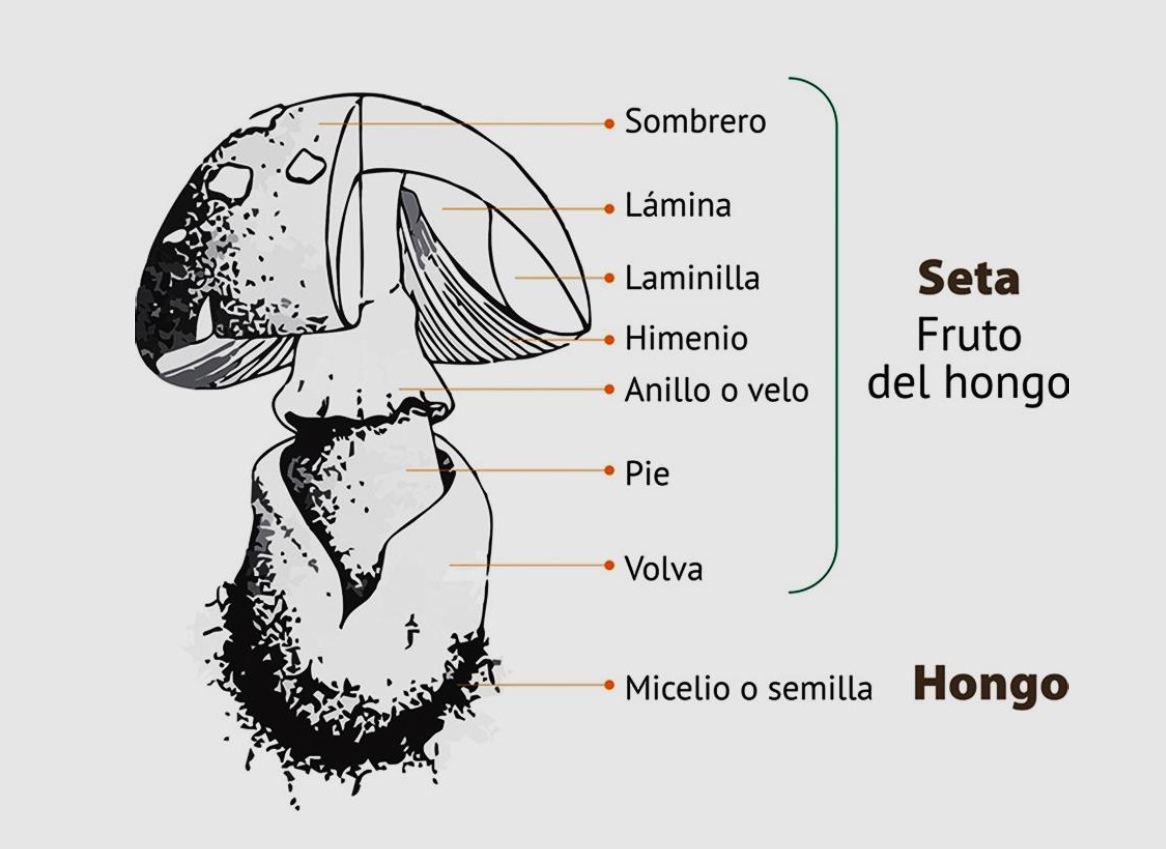

Primero vamos a aclarar las diferencias y los matices existentes entre setas y hongos, así como sus diferentes aplicaciones en la gastronomía y medicina. Las setas son la parte visible de los hongos, que es un ser vivo mucho más grande, no dando todos ellos lugar a setas.

Las setas, también llamadas callampas (del quechua kallampa, k’allampa) son un conjunto de hongos con cuerpos fructíferos o esporocarpos en forma de sombrilla sostenida por un pedicelo, comestible o no comestible.

Las setas son bajas en calorías, ricas en fibra y con un alto componente proteínico

Además, contienen una amplia variedad de vitaminas y minerales entre los que destacan el potasio, el cobre, el selenio, el yodo y vitaminas del grupo B.

Es relevante destacar los beta-glucanos, unos componentes bioactivos que se hallan en las setas, la avena y otros cereales. Son un tipo de fibra con propiedades beneficiosas para el sistema inmunitario. Estos polisacáridos también cuentan con efectos anticancerígenos y antiinflamatorios.

Igualmente, las setas poseen un gran valor nutricional y gastronómico. Algunas de las más utilizadas en los fogones son el champiñón, boletus edulis (hongo o seta de calabaza), o la trufa (marrón, negra según la estación del año).

También tienen sus aplicaciones en diferentes campos incluyendo el agrícola, medioambiental, las industrias alimentarias, farmacéutica y de biotecnología. Los hongos tienen una variedad de propiedades únicas que los hacen particularmente útiles en estas áreas.

Las setas son una manifestación macroscópica del hongo que se origina desde las mismas células fúngicas que crecen y forman otras hifas. Desde el punto de vista ecológico, el micelio cumple un rol importante en la descomposición y la simbiosis, permite el reciclaje de nutrientes y materia orgánica, capaz de sintetizar moléculas etc. Por eso los hongos han sido claves la restauración del suelo, porque ayuda a limpiar y a depurar territorios que han sido afectados por incendios o que han sido sometidos a prácticas agrícolas durante mucho tiempo.

Estos organismos pertenecen a diferentes géneros y familias, y su clasificación se basa en criterios morfológicos, biológicos y genéticos.

Entre los géneros más destacados se encuentran los famosos Boletus (muy apreciados en la gastronomía), Amanita (algunas son altamente tóxicas), Lactarius (conocidas como níscalos), Cantharellus (de agradable aroma y sabor suave), Russula, etc., cada uno con sus propias características distintivas.

Dentro del sector turístico, la micología constituye una actividad que trasciende a lo puramente científico convirtiéndose en una experiencia atractiva y divulgativa cuyo objetivo principal es ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer y adentrarse en el mundo de las setas y hongos, explorando su diversidad, características e importancia para con los ecosistemas y medioambiente fomentando una conciencia ecológica, así como la riqueza cultural y gastronómica asociada a esto.

El turismo micológico o micoturismo se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para los amantes de la naturaleza y la gastronomía. España, con su riqueza micológica y tradición culinaria arraigada, se erige como uno de los destinos preferidos para los aficionados a la micología.

El turismo micológico contribuye a la economía local, fomenta el desarrollo sostenible y la conservación de ecosistemas micológicos

El turismo micológico es una práctica bastante extendida en nuestro país que necesita de una serie de permisos para una recolección responsable y sostenible, para la que se requiere, igualmente, un conjunto de herramientas básicas como cuchillo bien afilado, calzado cómodo, libro o aplicación de campo, cesta transpirable, cepillo, guantes…

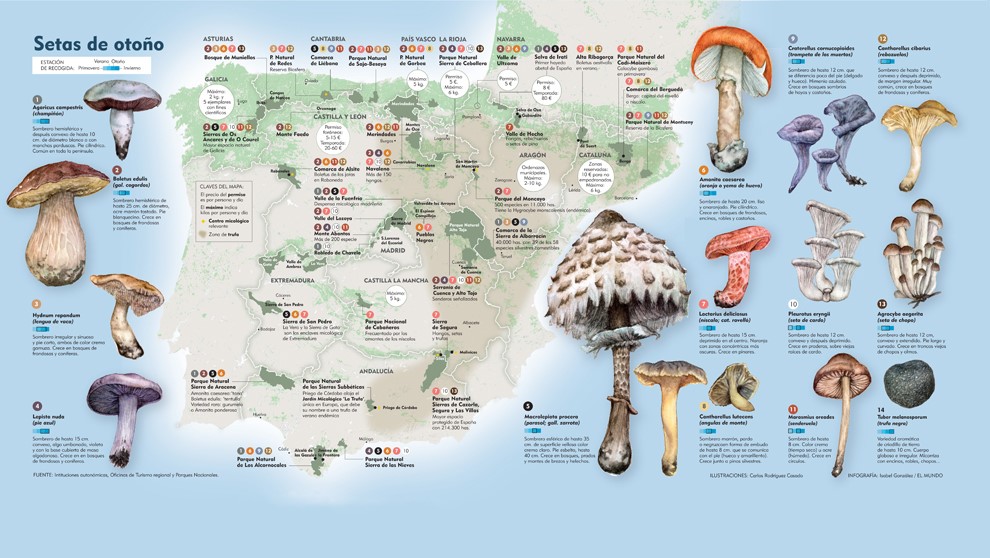

En cuanto a los destinos micológicos más destacados, por regiones, son:

– Castilla La Mancha: las zonas de Cabañeros y Campo de Montiel, Sierra de Segura, Serranía de Cuenca y Alto Tajo, y los pueblos negros de Guadalajara.

– Andalucía: el Parque Natural de las Sierras Subbéticas en Córdoba, el Parque Natural Sierra de las Nieves en Málaga, la sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva , y el Parque de los Alcornocales en Cádiz.

– Asturias: las zonas de Mieres y Cangas de Narcea, y el bosque de Muniellos.

– Castilla y León: los Bosques de San Leonardo y Navaleno en Soria. La sierra de Gredos en Ávila y el Monte Faedo de Orzonaga en León.

– Cataluña: los bosques del Pla de Puigventós en la comarca de Berguedá, así como el Parque Natural de Montseny.

– Extremadura: la provincia de Cáceres ofrece el Valle del Ambroz, donde los níscalos y boletus son comunes. Además, el Valle del Jerte.

– Madrid: el Valle del Lozoya en la sierra Norte es conocido por sus boletus, níscalos y setas de cardo, al igual que el área de Rascafría.

– Euskadi: el Parque Natural de Gorbeia es el destino obligatorio para los buscadores de setas, ubicado entre las provincias de Álava y Bizkaia y el hayedo de Altube.

Castilla-La Mancha es uno de los destinos micológicos más importantes con zonas de monte y sierra donde poder encontrar diferentes variedades de setas de gran calidad (cerca de un millar catalogadas) y hongos (unos tres millares de especies) como el níscalo, seta de cardo, el champiñón silvestre, boletus, rebozuelo y la seta de pie azul.

Las zonas idóneas para practicar micoturismo en nuestra región son las provincias de Cuenca y Guadalajara sin descartar otros enclaves privilegiados como los Montes de Toledo y la Sierra de San Vicente, la Alcarria y la Serranía en la provincia de Cuenca, la sierra del Segura de Albacete al sudeste (en Molinicos encontramos el Museo Micológico “Casa del Níscalo”) la de Guadalajara al norte, sierra Morena, Cabañeros y el Campo de Montiel en Ciudad Real.

España es el tercer país europeo productor de champiñón después de Holanda y Francia

Cuenca es la primera provincia española productora de champiñón, con más del 54% del total de la producción nacional. Villanueva de la Jara, desde los años 60, produce anualmente unos 5 millones de kilos de champiñón y unos 800.000 kilos de setas siendo uno de sus principales reclamos turísticos. Por ello, el micoturismo es un agente clave a la hora de fomentar el desarrollo rural en términos socio-económicos que conlleva la creación de empleo e infraestructuras.

Como hemos mencionado anteriormente, micología y gastronomía se funden para ofrecer una una deliciosa experiencia en torno a estos manjares que tienen especial protagonismo en muchos platos pudiéndose cocinar al ajillo, estofadas, revueltas y maridándose con vinos tintos (Tempranillo, Merlot, Sirah), rosados y blancos como Verdejo, Sauvignon Blanc, Chardonay, etc.

Desde los más típicos, como unos gazpachos manchegos o galianos, un pisto o un ajo de harina con setas, a otros como la lasaña de setas.

Igualmente podemos destacar un subtipo o variedad de micoturismo como es el trufoturismo, es decir, la recolección de trufas de forma lúdica.

Recomendaciones y consejos sobre toxicidad

Antes de degustar hay que conocer cuáles son aptas para su consumo y cuales son tóxicas. Aquí os dejamos una serie de consejos:

- Para los más expertos, a simple vista, hay que descartar las que presenten cierto deterioro en su aspecto exterior, un tamaño reducido.

- Si presentan un color llamativo u olor desagradable.

- Si el himenio presenta láminas blancas, el tallo con un o dos pliegues y un ensanchamiento de la volva.

- Por el color de las esporas, pues si es muy oscuro o presenta tonos rosados, podría ser tóxica.

El micoturismo constituye una modalidad turística adaptada a la nueva realidad de la situación del medio rural español en la que la diversificación de las actividades económicas y productivas son claves para su desarrollo en un contexto de explotación en términos de sostenibilidad y conservación de los ecosistemas.

Fuente de Carlos V, en Almedina

Fuente de Carlos V, en Almedina Paisaje del Campo de Montiel

Paisaje del Campo de Montiel Campos de lavanda

Campos de lavanda Santa Catalina, Fuenllana

Santa Catalina, Fuenllana Aliagas

Aliagas Río Guadalén junto al Castillo de Montizón

Río Guadalén junto al Castillo de Montizón Orquídea mariposa, Anacamptis papilionacea, Campo de Montiel

Orquídea mariposa, Anacamptis papilionacea, Campo de Montiel Dehesa entre Villahermosa y Montiel

Dehesa entre Villahermosa y Montiel Castillo de la Estrella Montiel

Castillo de la Estrella Montiel Cascada del Hundimiento, Lagunas de Ruidera

Cascada del Hundimiento, Lagunas de Ruidera Peonía del Campo de Montiel

Peonía del Campo de Montiel Lagunas de Ruidera

Lagunas de Ruidera Paisaje del Campo de Montiel

Paisaje del Campo de Montiel Violeta de pastor, Linaria aeruginea, Campo de Montiel

Violeta de pastor, Linaria aeruginea, Campo de Montiel Erodium primulaceum del Campo de Montiel

Erodium primulaceum del Campo de Montiel Paisaje del Campo de Montiel

Paisaje del Campo de Montiel

Ecoturismo en Terrinches, Campo de Montiel

Ecoturismo en Terrinches, Campo de Montiel Interior de la ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana

Interior de la ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana Ruta Hoces de San Isidro

Ruta Hoces de San Isidro Castillejo del Bonete

Castillejo del Bonete Cueva prehistórica en el Castillejo del Bonete

Cueva prehistórica en el Castillejo del Bonete Enterramiento en el yacimiento arqueológico Castillejo del Bonete

Enterramiento en el yacimiento arqueológico Castillejo del Bonete Villa Romana de La Ontavia

Villa Romana de La Ontavia Visita guiada a La Ontavia. Autor, Anthropos

Visita guiada a La Ontavia. Autor, Anthropos Villa Romana de La Ontavia

Villa Romana de La Ontavia Centro de interpretación de la Orden de Santiago, Terrinches

Centro de interpretación de la Orden de Santiago, Terrinches Interior del Castillo de Terrinches

Interior del Castillo de Terrinches Ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana

Ermita medieval de Nuestra Señora de Luciana Ecoturismo en Terrinches, Campo de Montiel

Ecoturismo en Terrinches, Campo de Montiel

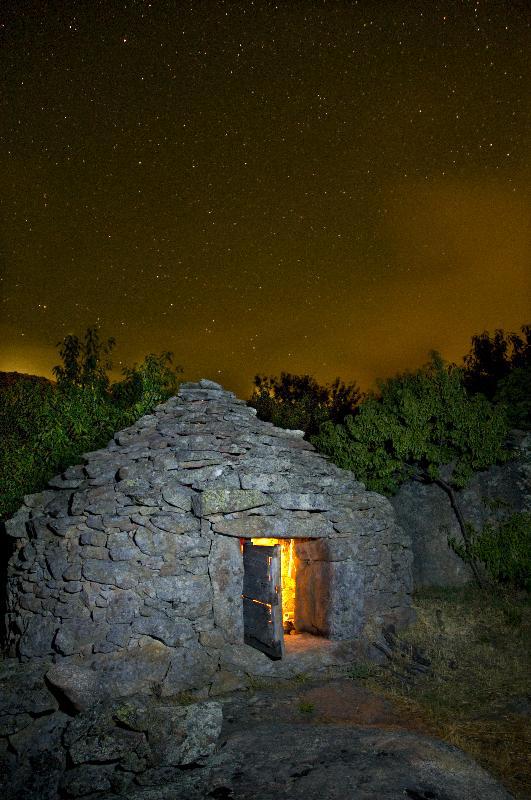

Noche de pastores en el chozo

Noche de pastores en el chozo Abrevadero para el ganado

Abrevadero para el ganado Pasando por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera

Pasando por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera Por tierras de Alhambra. Autor, Sergio

Por tierras de Alhambra. Autor, Sergio Cerca de Alhambra. Autor, Luis Angel Gómez, de Historia y Arqueología de Alhambra

Cerca de Alhambra. Autor, Luis Angel Gómez, de Historia y Arqueología de Alhambra Por Sierra Morena

Por Sierra Morena Fiesta de la Trashumancia en Madrid

Fiesta de la Trashumancia en Madrid Panel Cañada Real de los Serranos

Panel Cañada Real de los Serranos Señales en los senderos de gran recorrido

Señales en los senderos de gran recorrido