Qal’at Rabah, la fortaleza de Rabah. En un principio se llamó así a la Vieja Calatrava, el castillo árabe levantado en el siglo VIII a orillas del Guadiana para controlar la importante y estratégica ruta que iba de Toledo a Córdoba. Pero después, con la Reconquista, los cristianos castellanizaron el término y le dieron su forma actual. Y su nombre pasó a denominar también a la Orden militar que el abad cisterciense de Fitero, Don Raimundo, estableció en aquel enclave casi despoblado y próximo a la frontera, así como a la nueva fortaleza de los catatravos más al sur, el castillo de Dueñas, que desde entonces fue conocido a uno y otro lado como Calatrava la Nueva. Este año se cumple el VIII centenario de la construcción de esta maravilla militar a partir del antiguo castillo, y en conmemoración de aquel hecho podremos disfrutar los próximos 20-22 de septiembre de la I Recreación Histórica en el Sacro convento y castillo de Calatrava la Nueva, hoy término municipal ciudadrealeño de Aldea del Rey. Será la ocasión ideal para encontrarnos con escenas sacadas de la vida cotidiana de aquella época: las encomiendas, la severa Regla de la Orden, los ejercicios espirituales, las aceifas musulmanas y los contraataques cristianos… Pero, ¿cómo era el día a día de estos monjes-soldado dentro de su famosa fortaleza, y cuál fue su significado e importancia real en los convulsos años de la Cruzada peninsular contra Al-Ándalus?

Vista sur del castillo de Calatrava la Nueva. Autor: Spacelives

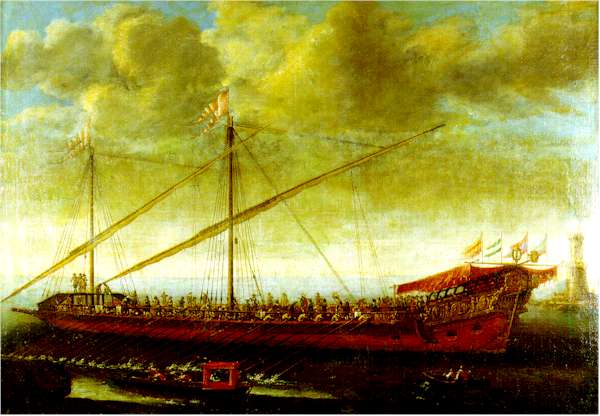

La lucha contra el infiel. De la obra Las Cruzadas. Gustavo Doré (1832-1883)

Don Raimundo siempre fue el abad de estos frates un tanto especiales, que habían tomado el hábito cisterciense pero para prestar en Calatrava el servicio de las armas. No todos los monjes estuvieron de acuerdo con esta decisión, y tras la muerte de don Raimundo cada grupo nombró a su propio jefe y se separaron tomando desde entonces rumbos distintos: los freires caballeros se quedaron solos en el castillo de Calatrava la Vieja con su recién nombrado maestre don García, mientras los clérigos cistercienses puros abandonaron el lugar. Acababa de nacer la Orden de Calatrava, o de los calatravos, la primera de estas características íntegramente hispana.

Recreación de un caballero de la Orden de Calatrava. Autor: Contando Estrelas

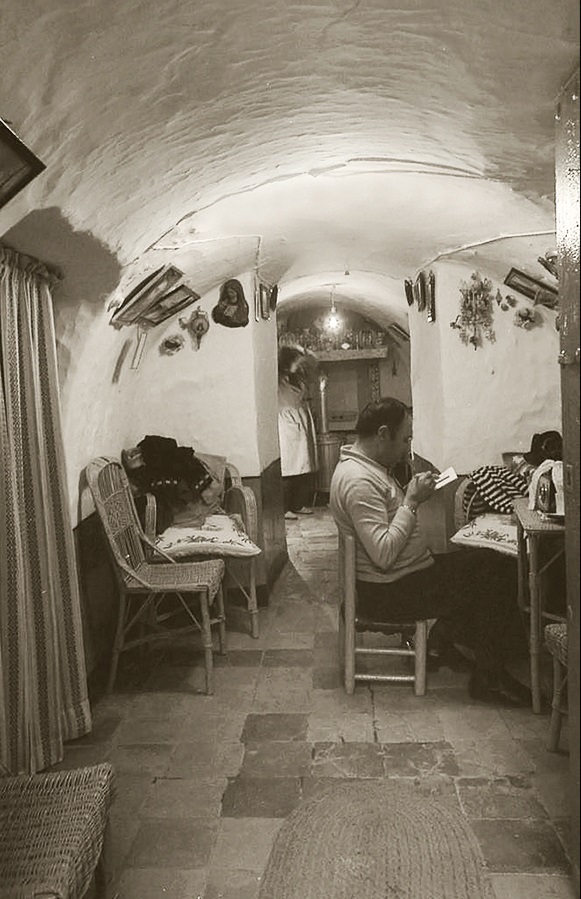

En apenas medio siglo, y sobre todo con la ocupación y construcción de la fortaleza de Calatrava la Nueva en 1213-17, la Orden de Calatrava había adquirido un prestigio notable y en ciertos aspectos similar a la decana del Temple. Pero la observancia de la Regla y la base de su código de valores continuaron siendo los mismos del primer año. En realidad, todas las Órdenes militares surgidas por aquella época tenían una organización muy semejante. Según la Regla formaban parte de la Orden 3 clases de freires: caballeros; sargentos o sirvientes; y finalmente clérigos, los encargados de celebrar la misa y administrar los sacramentos a los miembros de su organización. Los freires clérigos de Calatrava, igual que ocurría con los de Santiago o los hospitalarios de San Juan, vivían en el interior de conventos específicos bajo la dirección de un prior. Este fue el caso de Calatrava la Nueva durante las etapas iniciales, y de la casa de Almagro con la ampliación y afianzamiento posterior.

Calatrava la Vieja, primera sede de la Orden, junto al Guadiana. Autor: Van

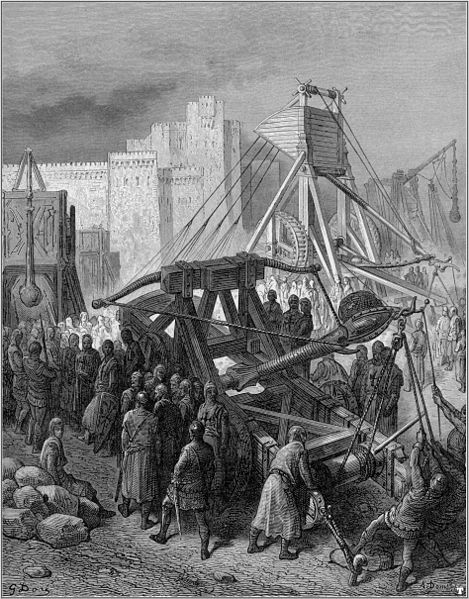

Arenga a los caballeros antes de la batalla. De la obra Las Cruzadas. Gustavo Doré (1832-1883)

Pero sin ninguna duda eran los caballeros los freires de mayor prestigio, dado el fin militar de estas organizaciones y su posición preponderante en la caballería de los ejércitos cristianos. Durante el combate se encontraban siempre asistidos por escuderos a pie y de origen no noble, los cuales derivaron más tarde en los freires sargentos o sirvientes (aunque a menudo eran simples seglares pagados y que nunca profesaron los votos). Los sirvientes desempeñaban dentro del convento oficios diversos además de escuderos: podían ser albañiles, artesanos, pastores, agricultores y, en realidad, cualquier profesional al que fuese necesario acudir dentro de la fortaleza.

Interior de la iglesia del castillo. Autor: Spacelives

Murallas y entrada al castillo. Autor: Carlos de Vega

El órgano supremo de gobierno de los calatravos era el Capítulo general, de celebración anual y al que acudían regularmente todas las dignidades de la Orden. El Capítulo general podía ocuparse de cualquier asunto, pero en la práctica trataba sobre todo aspectos de disciplina, obediencia, vestido, alimentación o viajes de los miembros constituyentes. Asimismo dirigieron la repoblación de los inmensos territorios vacíos al sur del Guadiana y que fueron poseyendo y administrando conforme avanzaba la Reconquista. De hecho, una parte de ellos sigue ostentando su antigua denominación y hoy se conoce conjuntamente como Campo de Calatrava.

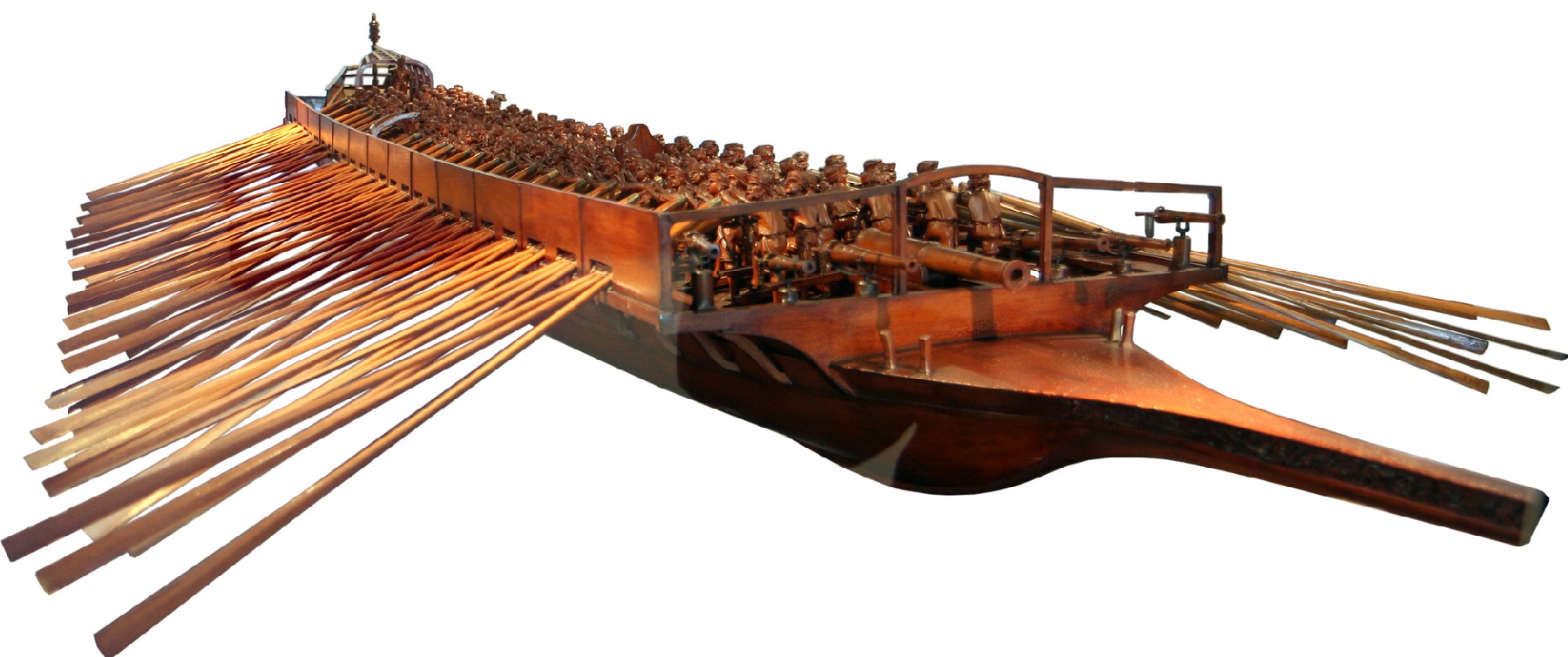

Caballeros y su maquinaria de guerra. De la obra Las Cruzadas. Gustavo Doré (1832-1883)

Las principales dignidades de los calatravos, y en general de cualquier otra Orden hispánica, fueron los maestres y comendadores mayores, los claveros y los priores. El maestre era el superior general, elegido por todos los miembros de la Orden y confirmado por el abad cisterciense de la abadía madre, es decir, Morimond, hoy ubicada en el departamento francés del Alto Marne. Jurídicamente el maestre tenía una autoridad absoluta dentro de los límites y fines de la Regla. Todos los miembros de la Orden estaban obligados a acatar sus mandatos, y las desobediencias estaban gravemente castigadas con ayunos y disciplinas de muy diverso tipo. Asimismo, entre sus tareas estaba el elegir a los comendadores de cada una de las casas, y asignar a los freires y clérigos sus destinos conventuales definitivos. En la guerra era también el capitán general al mando de las huestes de su Orden. Durante los años iniciales el maestre de los calatravos tuvo su sede en Calatrava la Nueva, pero muy pronto, ya en el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284), habían hecho de Almagro la capital de sus dominios convirtiéndola en su residencia habitual. Allí se construyó el palacio Maestral de los de Calatrava, mientras que la iglesia parroquial de San Bartolomé, enfrente de palacio, pasaba a ser parroquia de los maestres.

Vistas desde Calatrava la Nueva. Enfrente, el castillo de Salvatierra. Autor: Mayoral

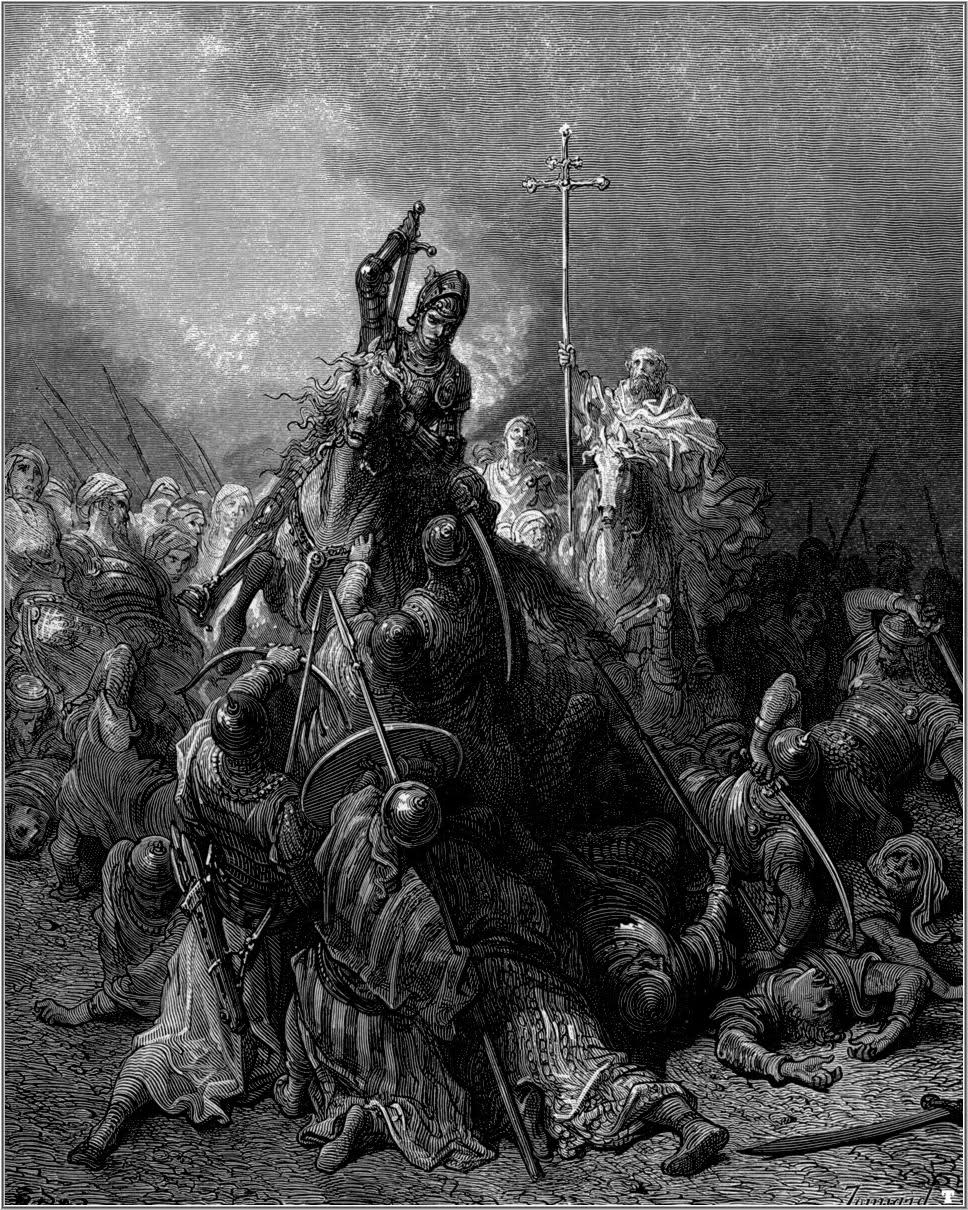

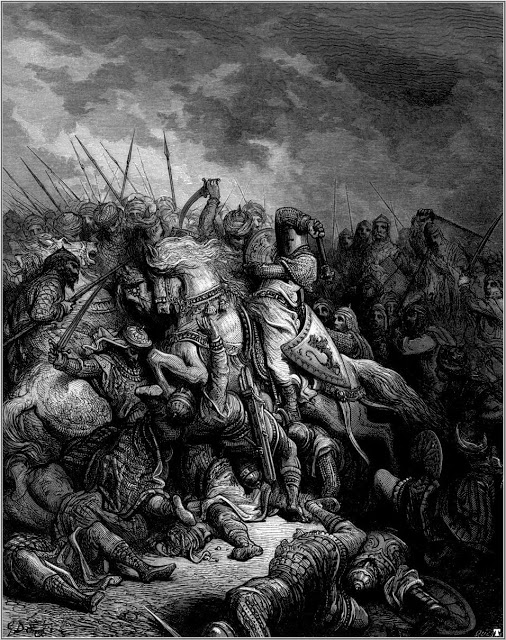

En lo más cruento de la lucha. De la obra Las Cruzadas. Gustavo Doré (1832-1883)

El comendador mayor, en cambio, ocupaba el lugar del maestre en ausencia de éste. La Orden de Calatrava tenía tan solo dos comendadores mayores: uno en la Corona de Castilla y otro en Aragón, en Alcañiz. El primero dirigía toda la organización militar de los de su Orden, mientras que el de Aragón limitaba sus competencias solo a este Reino. La función principal de los comendadores era la del gobierno de las casas y fortalezas bajo su jurisdicción, además de la visita a sus distintas encomiendas, sin duda el principal sostén de ésta y otras órdenes militares. Las encomiendas eran de hecho verdaderos centros administrativos y económicos para el cobro de las rentas que sostenían la vida en conventos y fortalezas, así como las acciones militares que el comendador quisiese emprender en la guerra declarada contra el dominio musulmán.

Caballeros calatravos en orden de defensa. Autor: Jose María Moreno García

Caballeros calatravos en una recreación histórica. Autor: Jose María Moreno García

Los claveros tenían como misión la custodia de las llaves y mantenimiento del principal castillo y casa de la Orden, y al igual que los comendadores y los maestres eran siempre caballeros. En los calatravos la clavería quedó adscrita al comendador de la fortaleza de Calatrava la Nueva. Finalmente, los priores eran religiosos (no caballeros) que gobernaban el convento principal y que en Calatrava estuvo situado en Almagro. El prior siempre fue el superior de los clérigos y a él correspondía recibir la admisión de candidatos al hábito y a la profesión, además de dirigirlos en los diferentes conventos donde residiesen. Función del prior era asimismo proveer de párrocos a las parroquias donde los calatravos ejercían jurisdicción, y que al igual que las tierras, molinos, puentes, casas y ciudades, suponían también una fuente considerable de ingresos y un centro de espiritualidad en aquellas tierras de frontera secularmente castigadas por la guerra.

Continuará …

Damas y caballeros calatravos, para la foto. Autor: Jose María Moreno García