El próximo 7 de junio y durante 3 días se llevará a cabo en la plaza Mayor de Ciudad Real el popular Mercado “Años 50” con el objetivo de revivir en la mente de todos una época única, cargada de connotaciones nostálgicas. Actores, artesanos y visitantes habrán de unir esfuerzos para recrear no sólo los oficios, sino también el vocabulario y los usos de una década que muchos de nosotros no conocemos más que en los libros o el cine, pero que sin duda nos resulta totalmente familiar… Sin ir más lejos ¿Quién no tiene en casa el típico botijo del abuelo decorando la estantería del comedor?

Plaza Mayor de Ciudad Real. Autor: Kyezitri

Mujer bebiendo de botijo. William-Adolphe Bouguereau. Óleo sobre lienzo. 1886

Y hablando de botijos… Aunque se trata de un invento que ya viene de lejos, una de sus imágenes más populares procede de aquellos veraneos familiares de los 50 y 60, cuando la familia en bloque se embutía dentro del Seiscientos para atravesar España en plena canícula de julio, camino del litoral. Y es que nadie puede negar que el botijo es un gran invento. Había botijos de arcilla blanca y de arcilla roja, y existían también de verano y de invierno. Los primeros refrescaban el agua gracias a los poros de la arcilla y al efecto de transpiración producido en la superficie del recipiente. En cambio los de invierno se recubrían de una capa vítrea impidiendo tal proceso, al tiempo que se aprovechaba para decorarlo según gustos y producir un objeto de gran valor ornamental. Con el fin de proteger el agua de los insectos era frecuente que la boca ancha apareciese cubierta por el conocido tapete blanco de ganchillo, mientras que al pitorro se le insertaba una pieza artística acabada en punta (o para acabar pronto, un simple trozo de sarmiento).

Cerámica de Talavera y botijo de invierno. Autora: Lourdes Cardenal

Madre y niño con un botijo. Joaquín Sorolla. Óleo sobre lienzo, 1905

Los botijos tenían su aquel, y todos sabían por ejemplo que nunca debía usarse un botijo nuevo si éste no era antes “curado” para evitar que el agua tuviera sabor a barro. Para evitarlo se llenaba el recipiente de una mezcla de agua y anís y se dejaba reposar al menos una semana antes del estreno. No era mala idea lo del anís, y de hecho en muchas zonas de España fue tradición usar el botijo no para el agua, sino para contener “palometa”, léase agua mezclada con un buen chorro de cazalla, lo que aparte de quitar la sed resultaba un buen reconstituyente. Sobran los testimonios que ilustran esta costumbre, como el recogido en uno de aquellos viajes infumables a la costa levantina: “Nemesio, ya nos hemos dejado otra vez el cruce, a ver si prestas más atención. Y deja de hacerle caso a tu padre que desde que salimos del pueblo no suelta el botijo ni para toser” El conductor al volante, que se cabrea “¡Pero qué tiene que ver ahora mi padre y el botijo, a ver!”. “¡Pues qué va a ser! Que lo ha llenao al salir con el aguardiente de la alacena. ¡Ea, míralo como sonríe!”.

El inefable Seiscientos a la aventura. Autor: Óscarq

En todas las casas había un botijo con agua fresca, y hasta el barbero o el maestro presumían de tener el suyo, siempre sobre un plato de barro arrimado al rincón más alejado de la puerta. Para muchos el botijo de los Cincuenta está asociado a su niñez y a aquellas expediciones de la chiquillería hasta el taller del alfarero para recoger las piezas defectuosas, que luego servían en multitud de juegos más o menos inocentes. Era aquella la época de separación de sexos y las niñas en corro se iban pasando el cacharro al compás de canciones pegadizas, que resonaban en las plazas con voz despreocupada y feliz. Los niños, en cambio, éramos más de piedra, correa y descalabro. Algunos (los menos) se quedaban junto al torno para ver como las manos portentosas del artesano sacaban esos recipientes y filigranas de barro, nacidos como por arte de birlibirloque de un montón de arcilla informe. Luego se supo que al fin y al cabo no era tan milagroso el invento, y que el secreto de un buen botijo consistía en añadir sal a la masa con el fin de lograr la porosidad adecuada, lo que permitía a la pieza “sudar” y por tanto refrescar el agua contenida en su interior.

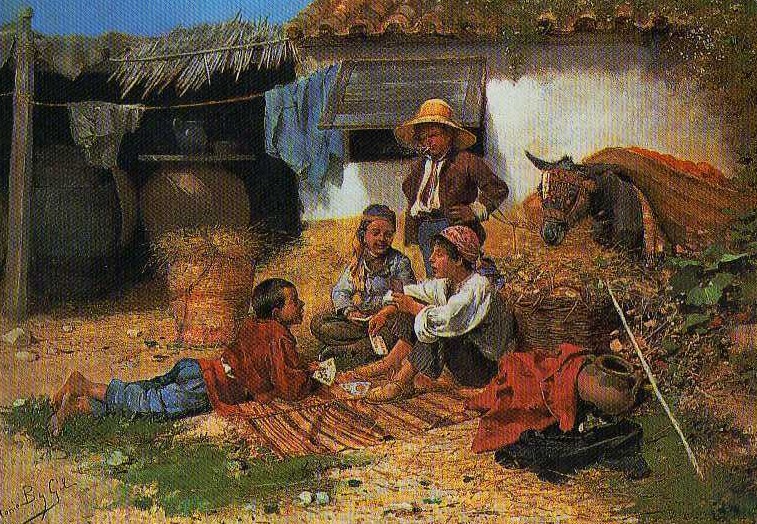

Aquellos maravillosos años de la niñez. José Benlliure y Gil (1855-1937). Óleo sobre lienzo

Las manos milagrosas del alfarero. Autor: Juantiagues

Con el paso de los años los botijos cambiaron de contexto pero no de importancia para el populacho. En los cines de verano era habitual, por ejemplo, que el aguador (gran oficio anterior a la existencia de agua corriente en los edificios) vendiese tragos en botijo a peseta la «jartá», es decir, que por una peseta uno bebía lo que pudiese de un tirón. El truco consistía en aprender a tragar y respirar a un tiempo, y los jóvenes más habilidosos llegaban a vaciar el recipiente por completo para desesperación del botijero, que debía ir a llenarlo una y otra vez a la fuente. Los que no sabían usarlo terminaban con la camisa empapada y eran objeto de burlas constantes. Quizá sea éste el origen de ciertas asociaciones crueles entre botijo y maña: “Parecía tonto cuando lo cambiamos por un botijo”, o también este otro, “El otro día murió uno ahogado en la cocina de su casa. Se puso a beber de un botijo, y no supo pararlo”.

El aguador de Sevilla. Diego Velázquez. Óleo sobre lienzo, 1620

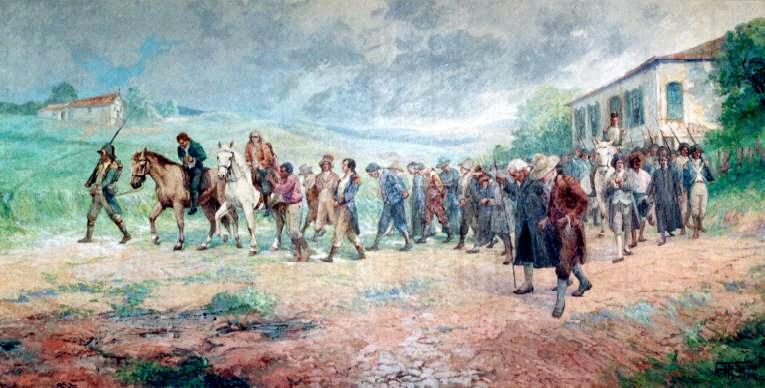

Durante la siega o la vendimia se agradecía un parón para hacer circular el botijo rebosante de agua fresca, acompañado a ser posible de un trago de aguardiente, y en muchos pueblos era costumbre tener el botijo a la puerta de casa para invitar a los transeúntes más o menos ociosos, que agradecían el gesto quedándose «un momento» a intercambiar los ultimos comadreos locales. De noche, en cambio, lo erótico tomaba cuerpo: como en los hogares todavía escaseaba el televisor, la tertulia de calle alrededor del botijo resultaba cosa obligada, y también los paseos de la moza hasta el pozo para buscar agua fresca (como era tradición). Y, claro, adonde iba ella… allá que volaba él. Si los botijos hablaran. No cabe duda que el Generalísimo debió de estar muy contento con este instrumento nacional tan apropiado a sus planes de repoblar el país, en las décadas de los 50 y 60. Aunque no todos compartieron su idea: harto de oír que ésta y otras decisiones del Caudillo le venían inspiradas por la paloma del Espíritu Santo, el novelista y diplomático español Agustín de Foxá replicó: “Si eso es cierto, yo me hago del tiro a pichón”.

Acarreando paja después de la siega. Autora: Plácida

Tertulia en el cortijo. José Benlliure y Gil (1855-1937). Óleo sobre lienzo

Y es que el socorrido botijo servía lo mismo para una boda que para un bautizo, aunque existen testimonios de la época que achacan a este recipiente los usos más inverosímiles. Es el caso recogido por el escritor José Ignacio de Arana en su Anecdotario Médico, donde cuenta el intento de suicidio de uno de sus pacientes: una mujer entra despavorida en la consulta al grito de “¡Corra, por Dios, Doctor, que mi padre se está suicidando!”. El médico se incorpora, coge al vuelo el maletín y ambos salen de estampida sin tiempo que perder. La carrera es más de lo que puede soportar el galeno, cuesta arriba y cuesta abajo, esquivando transeúntes al galope y con más de un tropiezo en los cruces peligrosos a causa de los vehículos, de modo que en poco tiempo comienza a faltarle el resuello y a quedarse atrás. “¡Doctor, por lo que más quiera! Quizás sea ya demasiado tarde”. Totalmente derrengado pregunta con un hilo de voz “¿Pero se ha tomado algo? ¿Se ha cortado las venas, o qué?” “No, que va. Ha cogido el botijo de madre y se está abriendo la cabeza con él”. El médico para en seco su carrera y se la queda mirando. “Es que está mal de la chaveta, mi padre. Por la mañana se ha levantado con esa fijación y ahora no hay quien lo pare”. Cuando llegaron a su casa vieron que, efectivamente, el hombre asía el recipiente con las dos manos y se daba porrazos al grito de “¡Es que me mato, me mato!”. Por fortuna la cosa no pasó de ser un buen susto y el doctor pudo volver finalmente a su consulta, esta vez a un paso más tranquilo.

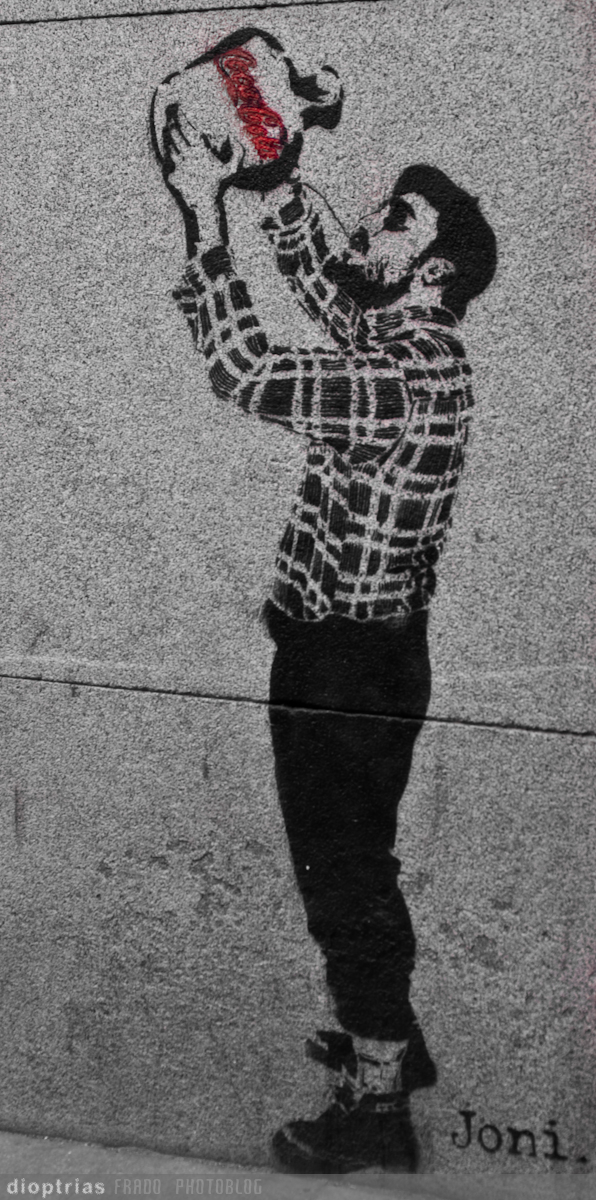

Graffiti sobre la ciencia del botijo. Autor: Frado66

A pesar del desuso y la caída en popularidad, hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que existe un botijo en cada pueblo o aldea de nuestro territorio. Hay, incluso, museos enteros con el botijo como único protagonista. Toral de los Guzmanes, en León, o el más conocido de Villena, han incorporado a lo largo de los años cientos de piezas únicas de valor material y sentimental incalculable, y lo mismo puede decirse sobre la colección particular de la alcazareña Julia Morales, verdadera obra maestra de artesanía en tierras manchegas. Pero el botijo, como suele decirse, traspasa fronteras, y si hay un sitio donde este recipiente ha sido ensalzado y aparece como verdadero estereotipo de la personalidad de un pueblo, es en la capital de España. Según la leyenda San Isidro hizo brotar agua de una roca mientras trabajaba en los campos, y como recuerdo de aquel milagro se levantó junto a aquel rincón del Manzanares la famosa ermita en su honor. Desde el siglo XVI y durante las fiestas del Santo es costumbre que los madrileños acudan a beber de esas aguas antes de marcharse a la Pradera para merendar, y hoy abundan allí los puestos de venta de rosquillas, garrapiñadas y por supuesto los tradicionales botijos de vino de San Isidro, solicitadísimos por cualquier devoto ávido de plegarias y diversión.

Botijos de Alcorcón. Autor: Tamorlan

Fiesta en la ermita de san Isidro. Francisco de Goya. Óleo sobre lienzo. 1788

Pero no hay que echar mano de leyendas castizas para explicar la fama de este recipiente. Existió antaño en Madrid un comercio de aperos y quincalla llamado precisamente “La Tienda del Botijo”, en el madrileño barrio de La Latina, y cuyo sonoro nombre aludía al botijo lleno de aguardiente que el propietario colocaba muy ufano en su mostrador. Por una perra gorda cualquiera podía echar un buen trago de aquel manantial de sabiduría, y mucho nos tememos que fue este servicio y no el género de venta lo que terminó por hacer del local uno de los puntos más aclamados de la capital (no es casualidad que hoy, transformada en tienda de cosméticos, siga conservando el nombre original).

Tendero y exposición de piezas de alfarería. Autor: Wiros

Todo un icono de lo español, el botijo pretende en los próximos años saltar las fronteras de nuestro planeta y hacer un viaje al espacio. Sí, como se oye. Esa es al menos la idea de Xavier Gabriel, el famoso lotero de la Bruja de Oro, quien tras pagar 156.000 € a tocateja será uno de los próximos tripulantes de la nave espacial VSS Enterprise, propiedad de un magnate estadounidense. Tras arduas negociaciones el leridano consiguió también que la empresa aceptase colocar en órbita un botijo de su propiedad, y que encargó previamente a un artesano extremeño del municipio de Salvatierra. Sin duda la epopeya supera todas las expectativas para tan humilde utensilio, y según comentó el propio Xavier: “No sé si decir algunas palabras históricas, algo así como que es un pequeño paso para un botijo, pero un gran trago para la humanidad». Sea cual sea el resultado de esta historia, y a pesar del gusto por la modernidad y el glamour aplastantes que nos invade hoy día, tendremos que aceptar que el humilde botijo lleva camino de convertirse en estereotipo único de nuestra cultura ante el mundo, y por supuesto, en el utensilio español más famoso de la galaxia.

La Tierra desde el Espacio exterior. Autor: Garysan97

Botijo decorando una ventana. Autora: Bego Díaz

Interrogatorio en la cárcel. Alessandro Magnasco. Óleo sobre lienzo (1710-1720)

Interrogatorio en la cárcel. Alessandro Magnasco. Óleo sobre lienzo (1710-1720)

Aspecto de una galera del siglo XVII. Gaspard Van Eyck (1613-1673). Óleo sobre lienzo

Aspecto de una galera del siglo XVII. Gaspard Van Eyck (1613-1673). Óleo sobre lienzo

Bombo y museo del carro, Tomelloso.

Bombo y museo del carro, Tomelloso.

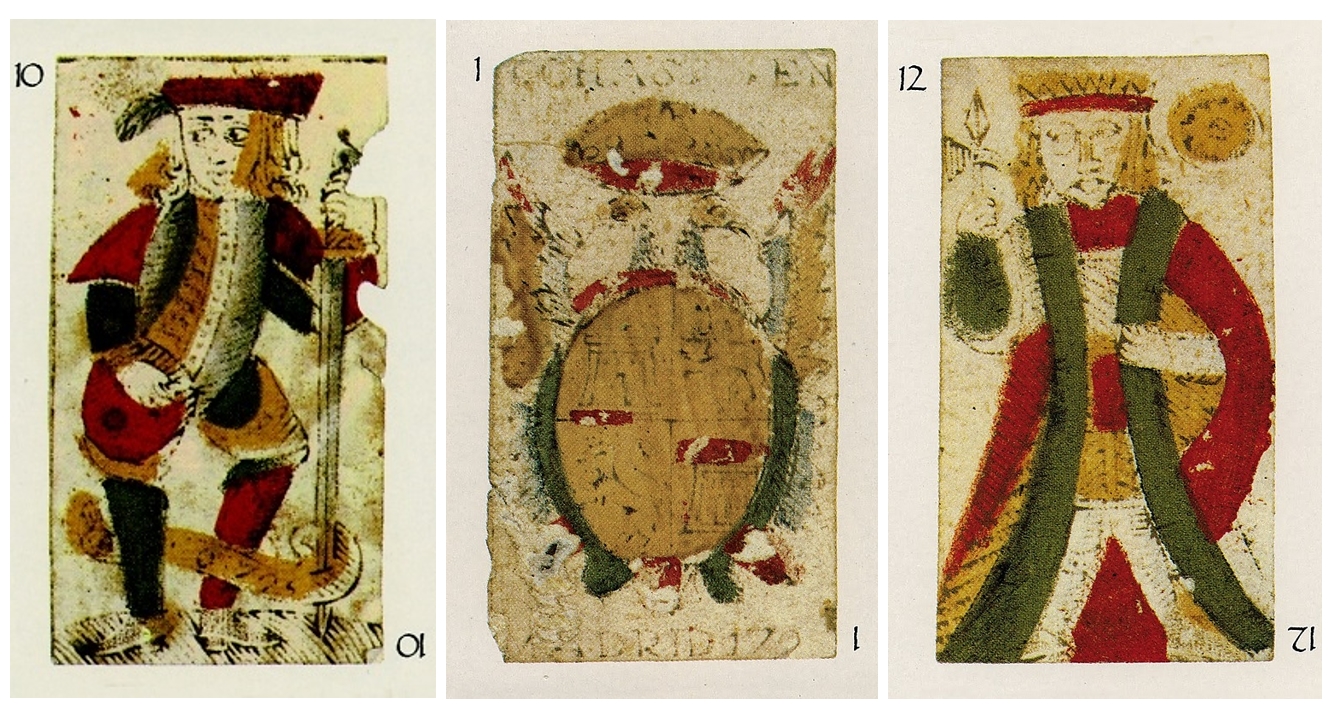

Baraja de naipes de Almagro, año 1729

Baraja de naipes de Almagro, año 1729