Os proponemos una serie de experiencias y actividades para descubrir algunos de los espacios naturales y rurales más valiosos de Europa ubicados en la provincia de Ciudad Real (España): los Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera de Tablas de Daimiel y Cabañeros, y los Parques Naturales de Lagunas de Ruidera, y Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Sin duda, el destino ideal para los que quieren vivir una auténtica experiencia de ecoturismo y naturaleza, aprovechando al máximo la estancia a la vez que se conservan los valores ecológicos y paisajísticos de cada destino, contribuyendo a sostener el entorno rural en el que se llevan a cabo, participando en el estilo de vida de las poblaciones locales y en la conservación del patrimonio natural y cultural.

Día 1

Nuestro viaje dará comienzo en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Reserva de la Biosfera desde 1981 y ecosistema único y característico de La Mancha. Por medio de un itinerario interpretativo descubriremos los secretos ecológicos, geológicos y paisajísticos de este enclave privilegiado. Desde el observatorio de la Isla del Pan apreciaremos el trasiego incesante de diferentes especies que salen y entran al Parque, como las esbeltas garzas o los grupos de ánades que toman los rastrojos al amanecer. Observaremos especies tan emblemáticas como la Avutarda (Otis tarda), el Sisón Común (Tetrax tetrax), o la rarísima Ganga Ortega (Pterocles orientalis), que comparten hábitat con los bandos de Grullas (Grus grus) invernantes. Un auténtico muestrario de especies en donde conviven la amenazada Malvasia (Oxyura leucocephala) o el Porron Pardo (Aythya nyroca), con Zampullines cuellinegros (Podiceps nigricollis) y Calamones (Porphyrio porphyrio), Flamencos rosados (Phoenicopterus ruber), los llamativos bandos de Bigotudos (Panurus biarmicus), los Escribanos Palustres (Emberiza schoeniclus) y el escaso Carricerin Real (Acrocephalus melanopogn)… un espectáculo asegurado durante todo el año. A la hora de comer disfrutaremos de un almuerzo campestre. Por la tarde visitaremos la Motilla del Azuer, uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de España. Descubriremos el origen de este singular asentamiento de la Edad de Bronce: una fortificación con más de 4.000 años de antigüedad, donde encontraremos el pozo más antiguo de la Península Ibérica.

Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel

Yacimiento arqueológico de la Motilla Azuer

Yacimiento arqueológico de la Motilla Azuer

Día 2

Realizaremos un inolvidable recorrido de naturaleza por el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, un enclave privilegiado formado por un rosario de 15 bellas lagunas y que en conjunto constituyen todo un espectáculo para los sentidos, además de una curiosidad ecológica y geológica de primer orden en España y en todo el ámbito europeo. Los grandes bosques mediterráneos de encinas (Quercus ilex) y sabina albar (Juniperus thurifera), y una fauna impresionante, con más de 250 especies de vertebrados, harán las delicias de los visitantes. A la hora del almuerzo, nos espera una deliciosa y auténtica comida típica en un cortijo / huerta de la zona, un lugar lleno de encanto y esencia manchega donde vamos a disfrutar de una comida típica a base de platos tradicionales. Por la tarde realizaremos un Taller Artesanal de Esparto, una fibra obtenida de diversas plantas silvestres de la zona. Con dicha fibra se elaboran sogas, alpargatas, cestas, alfombras, utensilios, etc.

Laguna del Rey. Autor, Bernardo Sevilla

Laguna del Rey. Autor, Bernardo Sevilla

El Hundimiento. Lagunas de Ruidera. Autor, sabersabor.es

El Hundimiento. Lagunas de Ruidera. Autor, sabersabor.es

Lagunas de Ruidera

Lagunas de Ruidera

Taller de Esparto

Taller de Esparto

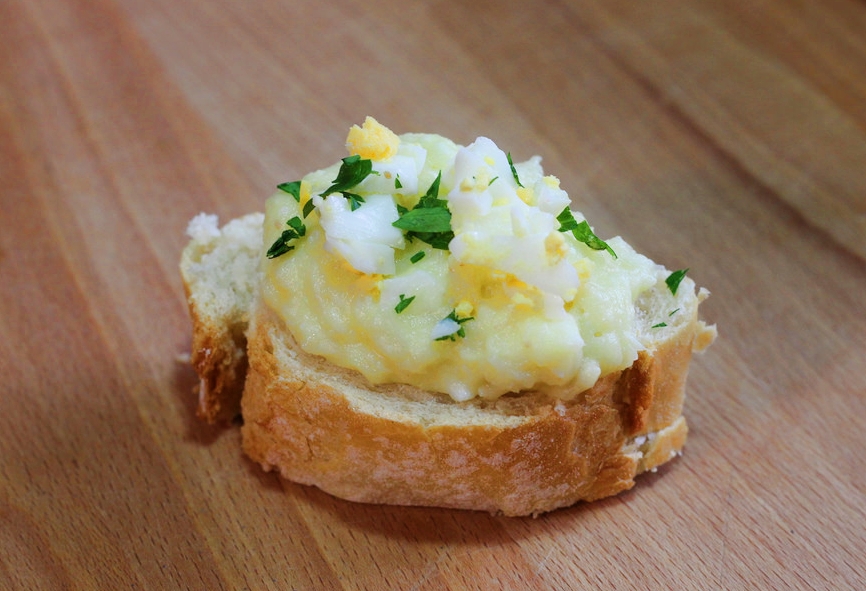

Huerta Manchega

Huerta Manchega

Utricularia australis

Utricularia australis

Día 3

Descubriremos el Parque Nacional de Cabañeros: un lugar único en el mundo. Porque aquí sobrevive intacto el gran bosque mediterráneo de Europa, donde el visitante aún puede verse rodeado de la fauna ibérica más amenazada, y ver fósiles de más de 500 millones de años de antigüedad. Su excepcional conservación permite al visitante disfrutar de la gran reserva natural ibérica. En su paisaje de extensas llanuras y bosque abierto viven grandes mamíferos como la cabra montés (Capra pyrenaica), el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el buitre negro (Aegypius monachus), además del ciervo ibérico (Cervus elaphus). Sus más de mil especies vegetales, sus fósiles del Ordovídico, y las cabañas de carboneros que dan nombre al parque son sólo una pequeña parte de su atractivo. Acompañado por nuestro guía intérprete, recorremos el interior del Parque Nacional descubriendo todos sus secretos y disfrutaremos de un almuerzo campestre.

Cabañeros

Cabañeros

Buitres negros

Buitres negros

Parque Nacional de Cabañeros

Parque Nacional de Cabañeros

Berrea

Berrea

Boquerón del Estena

Boquerón del Estena

Día 4

Realizaremos un recorrido por el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona: un lugar donde disfrutar de la naturaleza aún en estado virgen. Sus bosques, entre los que se encuentran árboles centenarios y milenarios, la riqueza paisajística de sus parajes y las más de 160 especies de aves que lo habitan hacen de este parque natural uno de los más bellos y desconocidos de España. El Parque Natural presenta dos paisajes diferenciados. Por un lado una enorme extensión de dehesas de aprovechamiento secular ganadero que conforma el Valle de Alcudia, con su mar de encinas y pastizales en el que se pierde la vista. Por otro las sierras y montes del sur, de relieve quebrado, crestones y pedrizas que constituyen Sierra Madrona. El parque alberga diversas manifestaciones de vulcanismo de Ciudad Real. A medio día realizaremos un almuerzo campestre.

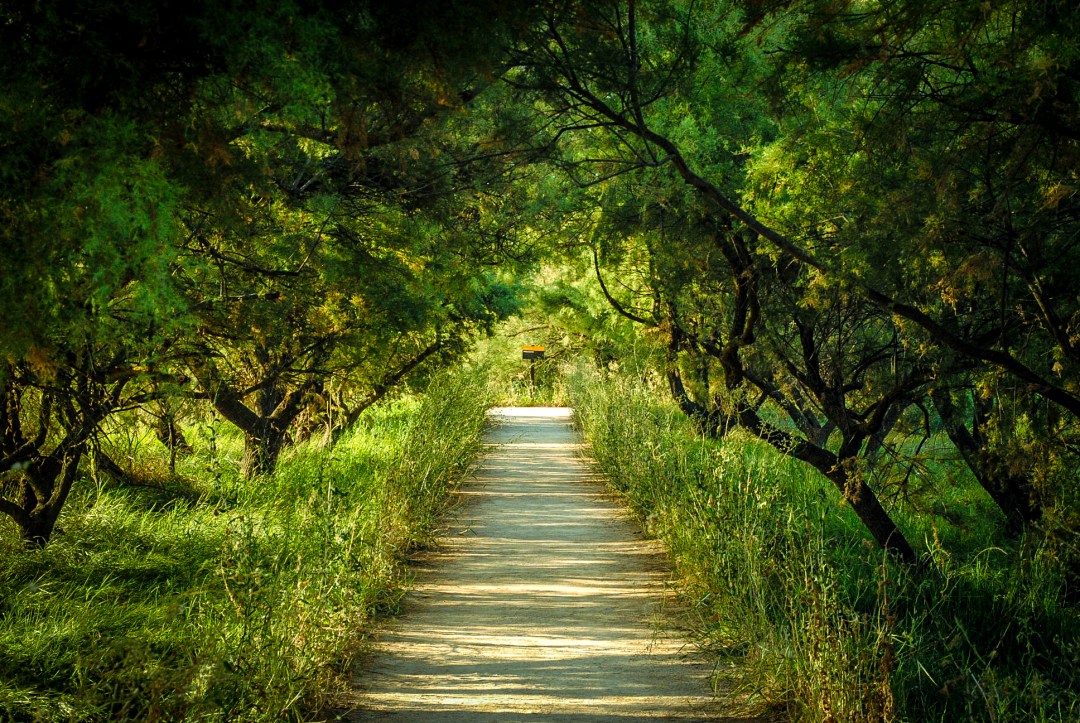

Valle de Alcudia

Valle de Alcudia

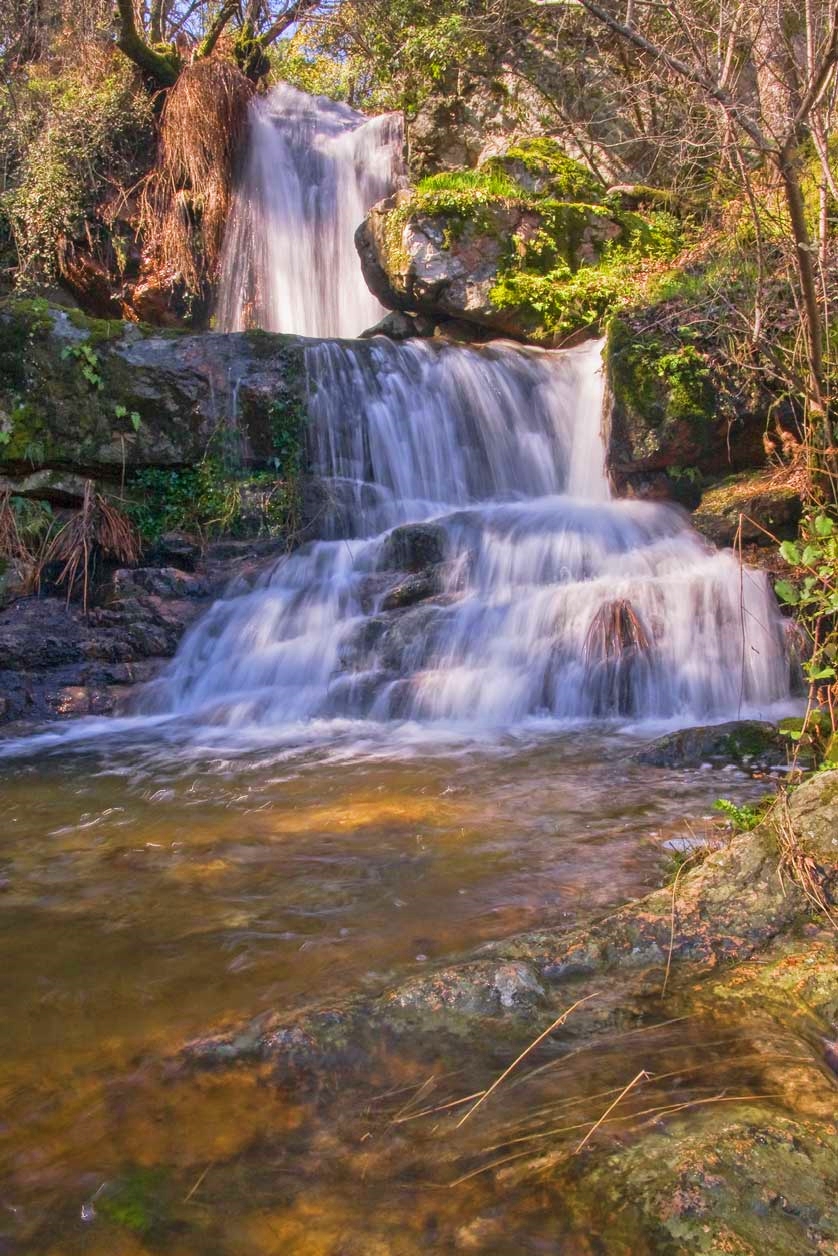

Chorrero de la Sierpe

Chorrero de la Sierpe

Encina milenaria

Encina milenaria

Yacimiento arqueológico de la ciudad de Sisapo en La Bienvenida

Yacimiento arqueológico de la ciudad de Sisapo en La Bienvenida

Solana del Pino Valle, Sierra Madrona

Solana del Pino Valle, Sierra Madrona

Peña escrita, Fuencaliente

Peña escrita, Fuencaliente

Monasterio de Uclés

Monasterio de Uclés Cruz de la Orden de Santiago en Uclés

Cruz de la Orden de Santiago en Uclés Rincón de Uclés

Rincón de Uclés El Escorial de La Mancha

El Escorial de La Mancha Claustro del Monasterio de Uclés

Claustro del Monasterio de Uclés Fachada del Monasterio de Uclés

Fachada del Monasterio de Uclés Artesonado del refectorio en el interior del Monasterio de Uclés

Artesonado del refectorio en el interior del Monasterio de Uclés Puerta principal del Monasterio de Uclés en la fachada sur

Puerta principal del Monasterio de Uclés en la fachada sur Interior de la iglesia del Monasterio de Uclés

Interior de la iglesia del Monasterio de Uclés Claustro superior del Monasterio de Uclés

Claustro superior del Monasterio de Uclés

Molinos Molinos de viento de Puerto Lápice

Molinos Molinos de viento de Puerto Lápice Molinos de viento de Consuegra

Molinos de viento de Consuegra Molinos de viento de Mota del Cuervo

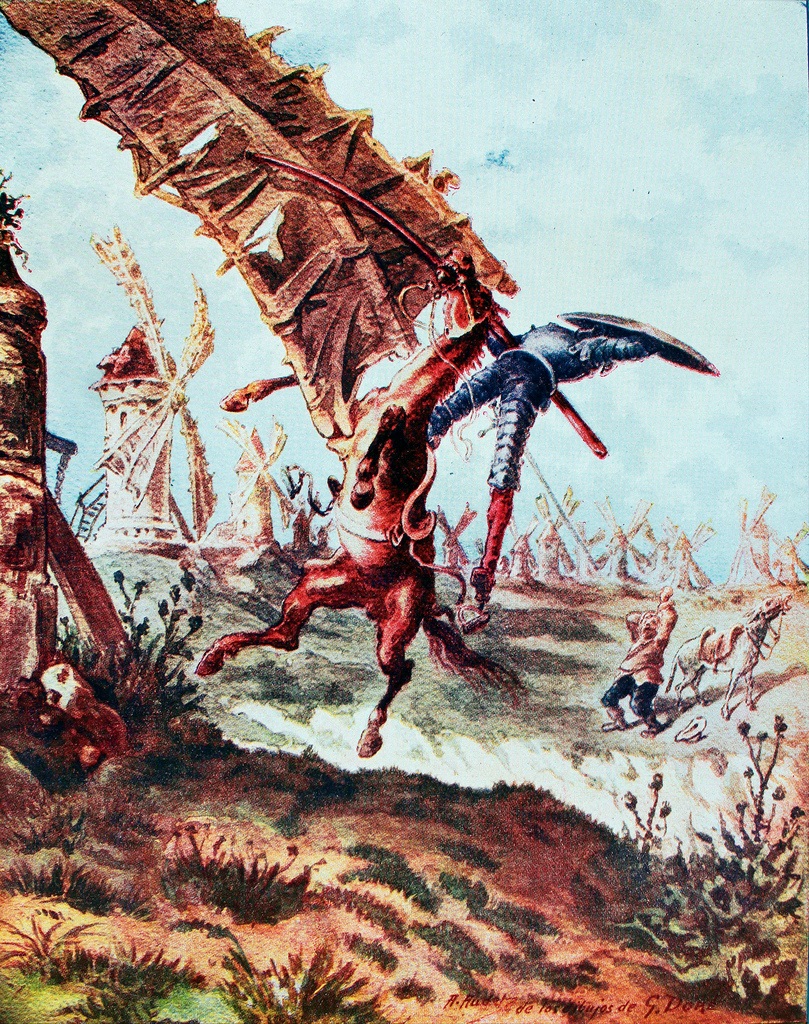

Molinos de viento de Mota del Cuervo Don Quijote y los molinos de viento. Grabado de Gustave Doré, 1863

Don Quijote y los molinos de viento. Grabado de Gustave Doré, 1863 Molinos de viento de Alcázar de San Juan

Molinos de viento de Alcázar de San Juan Molinos de viento de Campo de Criptana

Molinos de viento de Campo de Criptana Molinos de viento de Consuegra

Molinos de viento de Consuegra Molinos de viento de Campo de Criptana

Molinos de viento de Campo de Criptana

Molinos de viento de Consuegra

Molinos de viento de Consuegra Recreación histórica durante Consuegra Medieval

Recreación histórica durante Consuegra Medieval Castillo de Consuegra

Castillo de Consuegra Plaza de España, Consuegra

Plaza de España, Consuegra Nocturna del Cerro Calderico

Nocturna del Cerro Calderico Fiesta de la Rosa del Azafrán

Fiesta de la Rosa del Azafrán

Cascada del río Mundo

Cascada del río Mundo Riópar Viejo

Riópar Viejo Desde el interior de la Cueva de Los Chorros

Desde el interior de la Cueva de Los Chorros Cascada del río Mundo

Cascada del río Mundo Pinguicula mundi

Pinguicula mundi Visita guiada con grupo escolar

Visita guiada con grupo escolar

Portada de la iglesia de San Antonio Abad

Portada de la iglesia de San Antonio Abad Paseando por El Toboso

Paseando por El Toboso Casa Museo de Dulcinea del Toboso

Casa Museo de Dulcinea del Toboso Monasterio Convento de las Monjas Trinitarias

Monasterio Convento de las Monjas Trinitarias

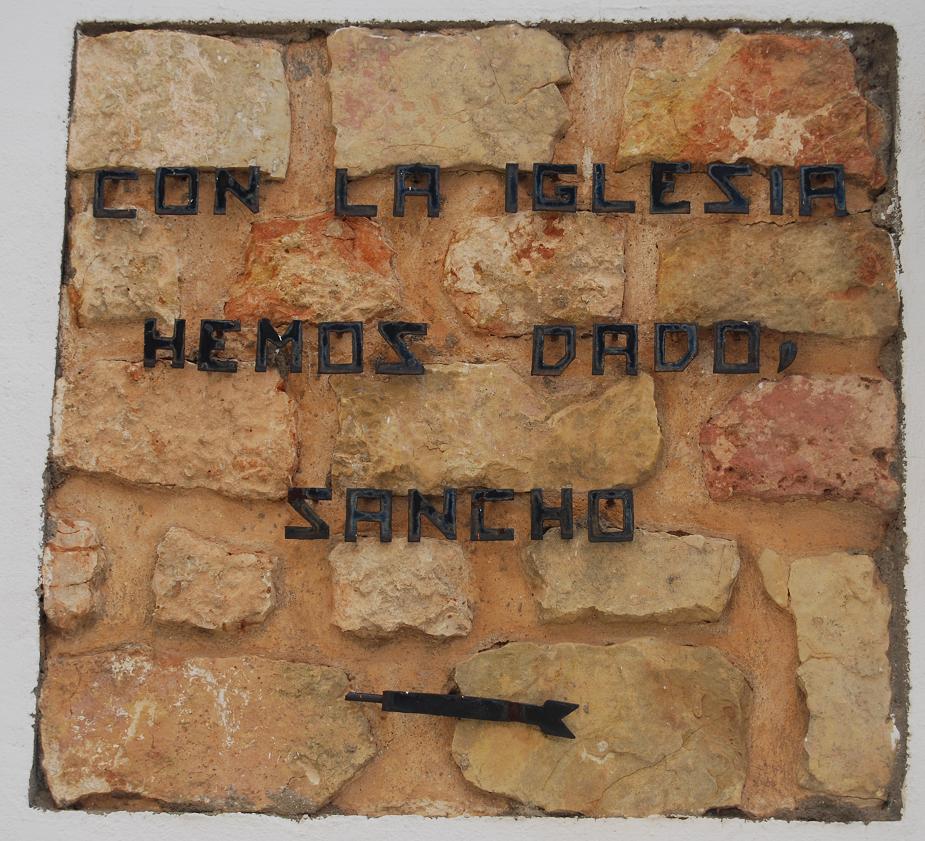

Cita del Quijote. Ruta literaria de El Toboso

Cita del Quijote. Ruta literaria de El Toboso

Iglesia de Santa Catalina. Autor, Pablo Mirón

Iglesia de Santa Catalina. Autor, Pablo Mirón Plaza Mayor de La Solana. Autor, José Mª Sánchez

Plaza Mayor de La Solana. Autor, José Mª Sánchez Patio de la casa de la iglesia de Santa Catalina. Autor, Juan Pedro García

Patio de la casa de la iglesia de Santa Catalina. Autor, Juan Pedro García Iglesia de San Juan Bautista, antiguo convento de Trinitarios. Autor, Juan Pedro García

Iglesia de San Juan Bautista, antiguo convento de Trinitarios. Autor, Juan Pedro García Concierto de música sefardí, artesonado mudéjar y frescos en la ermita de San Sebastián. Autor, Juan Pedro García

Concierto de música sefardí, artesonado mudéjar y frescos en la ermita de San Sebastián. Autor, Juan Pedro García Patio de la Casa de la Encomienda. Autor, Juan Pedro García

Patio de la Casa de la Encomienda. Autor, Juan Pedro García Casa de Don Diego. Autor, Juan Pedro García

Casa de Don Diego. Autor, Juan Pedro García Recolectando el azafrán. Autor, Juan Pedro García

Recolectando el azafrán. Autor, Juan Pedro García Azafrán. Autor, Juan Pedro García

Azafrán. Autor, Juan Pedro García