Iberos, romanos, moros y cristianos. Pecheros y señores. Quevedo, Manrique, Teresa de Jesús… Torre de Juan Abad es, sin duda, lugar de espesor histórico. La huella imborrable de Quevedo es su mejor activo. En su museo, por las calles, en sus textos

Desde 1621, don Francisco de Quevedo y Villegas, ya caballero de Santiago, se titulará para siempre Señor de la Villa de Torre de Juan Abad, su “aldea”, como gustaba datar los numerosos textos que allí produjo. Había colmado su ambición de hacerse un hueco entre la nobleza hidalga, ya fuera en escalón modesto y por vía de subasta. Pero La Torre se convirtió en su lugar, que frecuentaba año tras año, bien por voluntad, a poco que llegaba el buen tiempo, bien forzado por los innumerables destierros que padeció. El mismo Quevedo que siempre había mostrado cierto desprendimiento material, la tendencia a no tener residencia fija y preferir las posadas, las casas de los amigos, la algarabía de las tabernas… y, sin embargo, escribía “Retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos pero doctos libros juntos, / vivo en conversación con los difuntos, / y escucho con mis ojos a los muertos.”

La primera vez que don Francisco de Quevedo pisó las tierras de Torre de Juan Abad fue en el verano de 1610. Se hacía acompañar de Rodríguez Soto, juez de alzadas de Toledo. Su objetivo era cobrar de una vez por todas las deudas que los vecinos de La Torre habían contraído primero con su madre, María de Santibáñez, con su hermana Margarita y él mismo después. Se trataba de un espinoso asunto que comenzó un año antes y que, con variantes, duraría hasta su muerte y heredarían sus sucesores. En más de una ocasión, con el fin de evitar la acción de la justicia, los vecinos llegaban a encerrarse en la iglesia, con los regidores y el cura al frente, con el fin de, a resguardo de sagrado, evitar hacer frente a sus penosas obligaciones.

En 1589 los vecinos de La Torre quisieron librarse de la jurisdicción de Villanueva de los Infantes. Para obtenerla debían abonar 2.598.000 maravedís a la Hacienda Real repartidos entre los cuatrocientos vecinos del lugar. Para hacer frente a este pago solicitan la creación de censos, de forma que los compradores hagan frente a la deuda a cambio del cobro de una renta. María de Santibáñez, la madre de Quevedo, camarera de la reina, “dueña de retrete”, como se decía en el alambicado protocolo borgoñón de los Austrias, se hizo con uno de estos censos por más de 6000 ducados. Trataba de asegurar para el futuro una posición acomodada a sus hijos. Cuando fallece doña María éstos descubren que nunca han cobrado un maravedí de las supuestas rentas. Deciden pleitear. Se abrirá así un prolijo proceso de pleitos y más pleitos que consumirá buena parte de las ocupaciones de don Francisco, yendo y viniendo con el fin de mejorar sus finanzas. Así que se lamentaba: “De aquí volví a mis estados / este sí que es lindo punto / aquí cobro enfermedades / que no ventas ni tributos.”

Pero más allá de pleitos, de choques, de roces jurisdiccionales con el cura, los regidores y los vecinos, Quevedo encontró su sitio en La Torre. Especialmente tras su vuelta de Italia con dinero contante y sonante. A veces esta querencia era forzada, desterrado a sus posesiones, un procedimiento habitual en la España del siglo XVII para desembarazarse temporalmente de molestos e impertinentes. Pero la compra del señorío y el disponer del hábito de la Orden de Santiago permitían al cortesano Quevedo, tener un trato especial, pudiéndose retirar a sus dominios siempre con el mandato expreso de “no salir de ella en sus pies ni en ajenos sin licencia”. Y solicitando permiso expreso si sus achaques le obligaban a buscar botica y doctor en la vecina Villanueva de los Infantes, Campo de Montiel. Como en febrero de 1622, cuando enferma gravemente de tercianas y se le autoriza trasladarse a Infantes, ”pasó en la cura mayor peligro del que podía traerle el mal, por una sangría que le hizo un barbero gañán, se vio muy mal parado”. Y lo confirmaba el mismo Quevedo al señalar que “había visto muchos condenados a muerte, pero a ninguno condenado a que se muera”.

¿En qué emplea su tiempo don Francisco de Quevedo en La Torre? En leer, en escribir, en informarse al detalle de lo que ocurre en la corte y transmitirlo a sus corresponsales, en conspirar desde lejos. Trabaja día y noche, leyendo gracias a un torno con atriles y escribiendo en una mesa con ruedas que ocupaba el ancho de la cama. Disponía de una considerable biblioteca “que pasaba de cinco mil cuerpos”. Firma en La Torre obras de peso como La Fortuna con seso y la hora de todos, El sueño de la muerte, El mundo por de dentro, Lágrimas de Hieremias castellanas, Política de Dios, Grandes anales de quince días… además de poemas y gran número de correspondencia. Recibe continuas visitas de amigos y conocidos. El mismo Felipe IV recalaría en La Torre de viaje hacia la costa andaluza. Claro que no puede renunciar al sarcasmo cuando señala que “hoy ha pasado por aquí el marqués de la Flor, que ya, a falta de lugares, hay marqueses de Ramillete y de Legumbres”.

También sale a cazar, actividad que en su época se reserva a los nobles, “lo que de nuevo hay por acá es que yo he muerto dos puercos; y entre chicharrones y morcillas y longanizas, estoy preparando la mejor ortografía de las ollas”. E inventa platos, como la liebre con cecina, de la que canta maravillas.

En febrero de 1624, Felipe IV decide visitar las costas andaluzas ante la amenaza inglesa. Quevedo, secretario real, forma parte del cortejo. Tras una agitada jornada en Membrilla, escribe “concertóse el madrugar, y partimos para mi Torre de Juan Abad, donde para poder su Majestad dormir derribó la cama que le repartieron; tal era que fue más provecho derribada”

No siempre era fácil la vida en La Torre. Con ocasión de las inundaciones de 1636, Quevedo escribe al duque de Medinaceli: “Aquí hace tiempo ciego, que es menester luces a mediodía. Ni han sembrado ni pueden, ni hay pan; los más comen la cebada y centeno. Cada día traemos pobres muertos de los caminos de hambre y desnudez. La miseria es universal y ultimada”.

En cualquier caso, Quevedo encuentra su reposo en Torre de Juan Abad y canta “Yo me salí de la Corte / a vivir en paz conmigo (…) si me hallo, preguntáis, / en este dulce retiro, / y es aquí donde me hallo, / pues andaba allí perdido. / No nos engaitan la vida / cortesanos laberintos, / ni la ambición ni soberbia / tienen por acá dominio.”

Tras su terrible encarcelamiento en San Marcos de León, y después de arreglar algunos asuntos en Madrid, se traslada a La Torre en noviembre de 1644. Es su última visita. Ya sólo saldrá para viajar hasta la vecina Villanueva de los Infantes con el fin de curarse para terminar falleciendo en el convento de Santo Domingo.

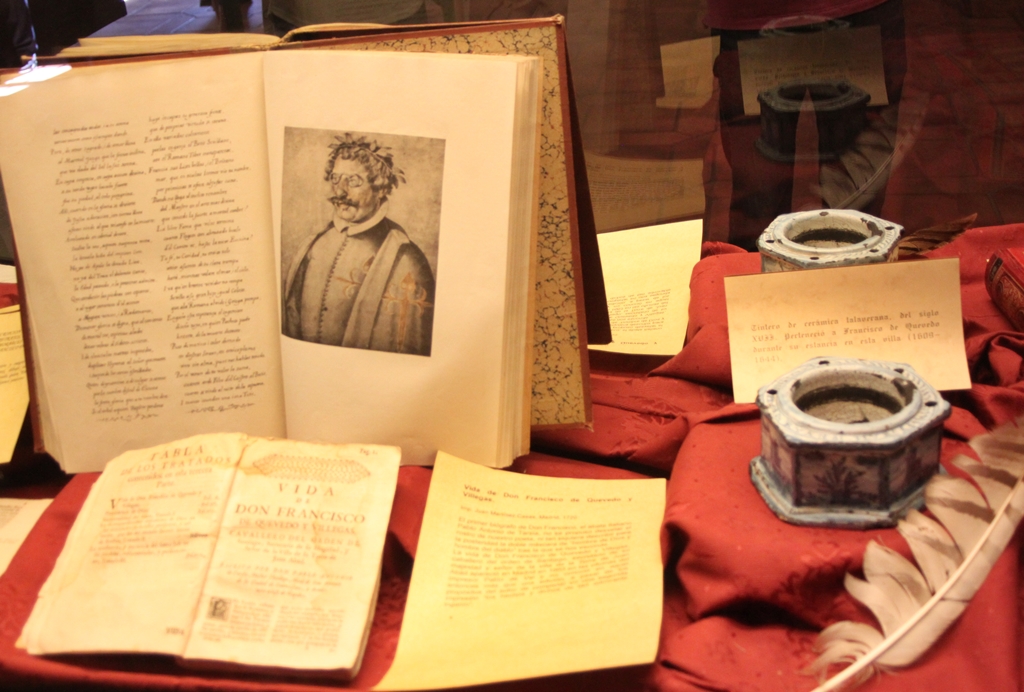

De todo esto, y de muchas más cosas, encontrará el visitante puntual noticia en la Casa Museo de Quevedo, sencillo edificio, que cuenta en su piso bajo con dos salas para exposiciones itinerantes de pintura, escultura y fotografía. Es en el superior donde se encuentra la sala dedicada a Quevedo y su relación con Torre de Juan Abad. Se muestran documentos históricos, ediciones de sus obras, su testamento y diversos objetos que le pertenecieron, entre ellos el tintero de cerámica talaverana y el sillón del poeta.

Si Francisco de Quevedo dio lustre a La Torre, ésta tiene una historia milenaria. Se han encontrado ruinas romanas en Los Villares, fue lugar principal del Campo de Montiel y tuvo castillo famoso, de origen musulmán, Eznavejor, también llamado las Torres de Xoray, desde el siglo XV perteneciente a la vecina población de Villamanrique. Hoy día Eznavejor apenas es un vestigio irrelevante, pero jugó un importantísimo papel en tiempos del califato de Córdoba. En el 885, grupos de bereberes apoyados por algunos cristianos y encabezados por Aben Hafsum quisieron hacer frente al poder cordobés. Sin éxito, vencidos como fueron, en Xoray, por el Valid Abdelhamid. Años después, caído el califato, Hixem III fue prisionero de sus muros. El lugar está cargado de historias y leyendas, como la de la Encantada, cautiva cristiana que por San Juan baja hasta el río para peinarse esperando al valeroso caballero que la rescate del rey moro.

El castillo desapareció, tras la toma del lugar por los freires de Santiago en 1213, quienes lo trasladaron al cercano Montizón.

“En la ignorancia del pueblo, está seguro el dominio de los príncipes”. La hora de todos y la fortuna con seso. Francisco de Quevedo. 1636

En Torre de Juan Abad podemos disfrutar de otros lugares muy interesantes. La plaza pública, cómo la llaman aquí, un bonito espacio urbano en el que se encuentra la casa consistorial, de moderna factura y, sobre todo, ese estupendo edificio del siglo XV que llaman la Casa de la Tercia, tras cuyos cinco arcos funciona hoy la biblioteca municipal. Muestra un escudo, que unos atribuyen a Carlos V y otros a los Reyes Católicos; fue pósito en el que se guardaba el pan de la mesa maestral.

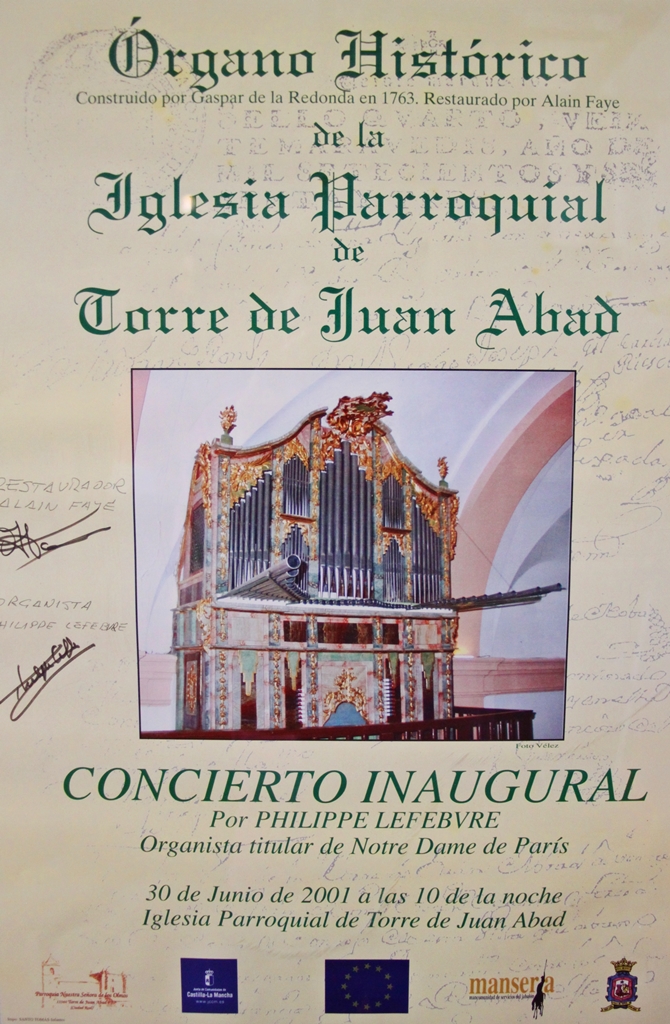

Imprescindible visitar la iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de los Olmos. Pasó por ella Teresa de Jesús, un 16 de febrero de 1575. Protegidos tras sus muros se refugiaban los vecinos de La Torre para escapar de las ambiciones recaudatorias de Quevedo. Lo que no obsta para que tuviera reservado sitio principal desde el que asistir a los oficios religiosos. Un magnifico templo de finales del siglo XV y principios del XVI, con una poderosa torre de origen defensivo, y dos portadas, renacentista la principal y adornada por un bonito arco conopial la otra. En el interior cuenta con varios retablos, entre los que destaca de forma notable el del altar mayor, manierista de finales del XVI, trabajado de madera dorada y policromada, obra del maestro tallista Francisco Cano. Es soberbio el órgano barroco, de los llamados catedralicios, del siglo XVIII, cuyos casi mil tubos siguen en activo, durante el Ciclo Internacional de Conciertos y en numerosas ocasiones a lo largo de todo el año, que hacen de él uno de los monumentos del sonido más apreciados en toda Europa.

El prestigioso Ciclo Internacional de Conciertos que se celebra anualmente con la presencia de organistas de categoría internacional, ha convertido a Torre de Juan Abad en un lugar de peregrinaje para melómanos de todas las latitudes. Montserrat Torrent, Premio Nacional de Música y Medalla de Plata del Mérito Artístico en las Bellas Artes; Jorís Verdin, titular de la catedral de Amberes; Christian Mouyen, titular de la iglesia-catedral Santa Cruz de Burdeos y Francis Chapelet, miembro de la Royal Academy de París, son algunos de los músicos ilustres que han hecho que la serie de conciertos de la iglesia torreña pase a formar parte de los canales internacionales de música clásica.

Entre calles, además de la Casa de Quevedo, aparecen otros enclaves interesantes, como la casa palacio de don Fernando, edificio del siglo XIX que perteneció al linaje de los Frías, grandes terratenientes de La Torre, con un bonito patio central con columnas de hierro. En la plaza del Parador, presidida por una estatua en bronce de Francisco de Quevedo, permanece en pie una casa típica manchega con extraordinarias muestras de rejería en sus ventanas.

Cerca de Torre de Juan Abad, a pocos kilómetros al oeste de la villa, se levanta la ermita santuario de Nuestra Señora de la Vega, de origen templario, como muestra la inscripción latina en el interior de la cúpula, que recuerda y da fe de su edificación por la Orden del Temple. Fue derribada en 1310, poco después de que la orden cayera en desgracia tras el viernes negro parisino, aquel 13 de octubre de 1307. Se debió reconstruir en el siglo XV, según consta en la descripción de los Visitadores Generales de la Orden de Santiago. Jorge Manrique y su mujer especialmente devotos del lugar, como parece que lo fue el propio Quevedo. Ahora es un maravilloso templo, de tres naves y cabecera plana, emplazado en un delicioso paraje que permite disfrutar de “la dulce soledad sonora”, tan amada de San Juan de la Cruz y Juan Ramón Jiménez.

“La calle mayor del mundo llámase hipocresía, calle que empieza con el mundo, y se acabará con él, y no hay nadie casi que no tenga sino una casa, un cuarto o un aposento en ella”. El mundo por de dentro (Sueños). Francisco de Quevedo. 1612

Ultima morada de Francisco de Quevedo: celda del Convento de Santo Domingo en Villanueva de los Infantes

Ultima morada de Francisco de Quevedo: celda del Convento de Santo Domingo en Villanueva de los Infantes

Bombo de Tomelloso

Bombo de Tomelloso Casilla manchega

Casilla manchega Interior de un bombo

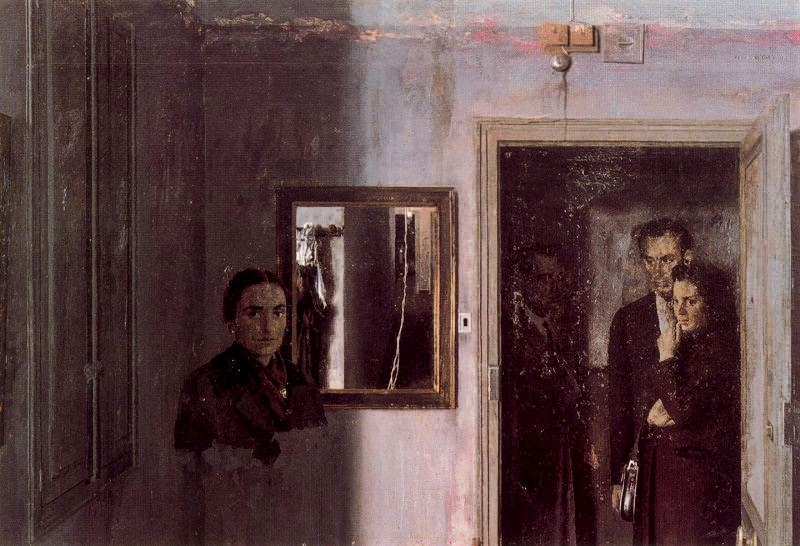

Interior de un bombo Figuras en una casa. 1967. Obra de Antonio López García

Figuras en una casa. 1967. Obra de Antonio López García Bajada a antigua cueva bodega de Tomelloso

Bajada a antigua cueva bodega de Tomelloso

a

a

Torreón del Gran Prior, Alcázar de San Juan

Torreón del Gran Prior, Alcázar de San Juan Colegiata Santa María La Mayor en el entorno del Conjunto Palacial, Alcázar de San Juan

Colegiata Santa María La Mayor en el entorno del Conjunto Palacial, Alcázar de San Juan Cervantes y Alcázar de San Juan

Cervantes y Alcázar de San Juan Interior Torreón del Gran Prior

Interior Torreón del Gran Prior Castillo de Peñarroya

Castillo de Peñarroya Castillo de Peñarroya

Castillo de Peñarroya En honor a la Virgen de Peñarroya

En honor a la Virgen de Peñarroya Al borde del pantano, Castillo de Peñarroya

Al borde del pantano, Castillo de Peñarroya Consuegra

Consuegra Consuegra Medieval

Consuegra Medieval Castillo de Consuegra

Castillo de Consuegra Representación Consuegra Medieval

Representación Consuegra Medieval Iglesia fortificada de Arenas de San Juan

Iglesia fortificada de Arenas de San Juan Iglesia fortificada de Arenas de San Juan

Iglesia fortificada de Arenas de San Juan

Viñedo de Valdepeñas

Viñedo de Valdepeñas Vista aérea del entramado urbano de la ciudad íbera del Cerro de las Cabezas

Vista aérea del entramado urbano de la ciudad íbera del Cerro de las Cabezas Uva tinta de Valdepeñas

Uva tinta de Valdepeñas Vendimia en Valdepeñas

Vendimia en Valdepeñas Enoturismo en Valdepeñas

Enoturismo en Valdepeñas Molino Gregorio Prieto

Molino Gregorio Prieto Tinaja en Valdepeñas

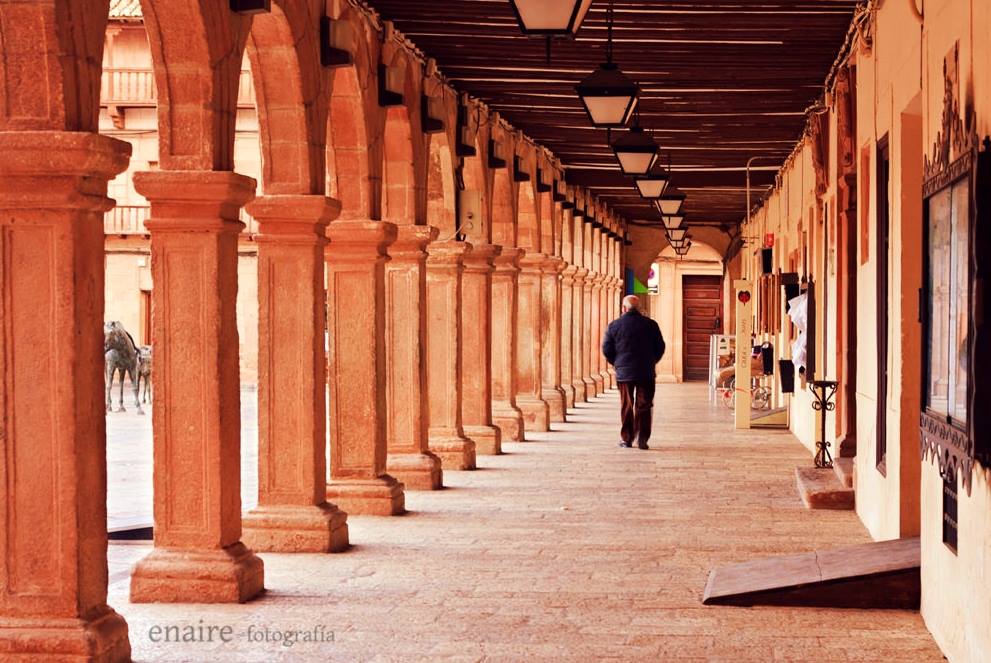

Tinaja en Valdepeñas Calle Real de Valdepeñas

Calle Real de Valdepeñas Nuestra Señora de la Asunción, Valdepeñas

Nuestra Señora de la Asunción, Valdepeñas Tinajas de barro de Bodega de Las Estrellas

Tinajas de barro de Bodega de Las Estrellas Barricas en la cueva de Bodega de Las Estrellas

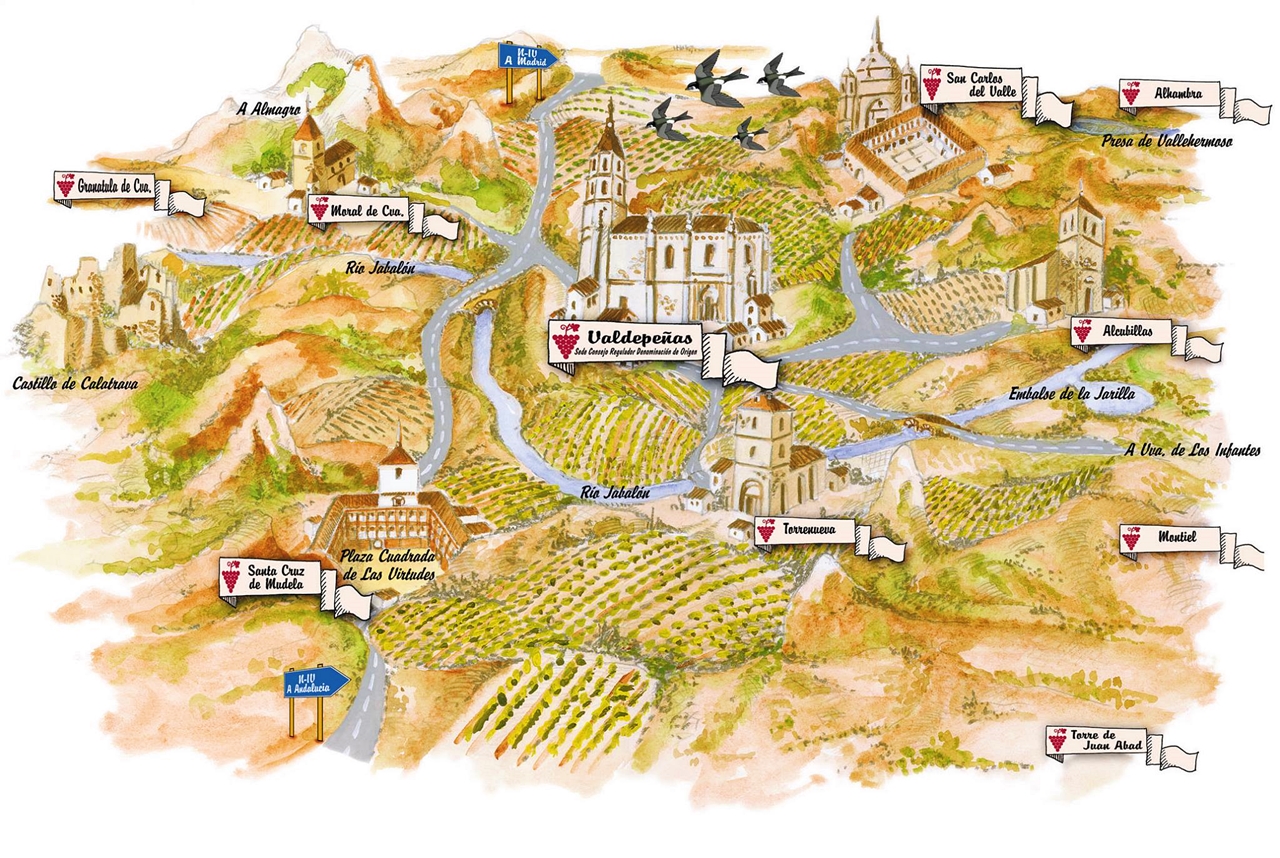

Barricas en la cueva de Bodega de Las Estrellas Territorio de la #DOValdepeñas

Territorio de la #DOValdepeñas

Autora, María José Valle

Autora, María José Valle Autora, María José Valle

Autora, María José Valle Autora, María José Valle

Autora, María José Valle Autora, María José Valle

Autora, María José Valle

Vista de la Catedral de Toledo

Vista de la Catedral de Toledo Interior de la Catedral de Toledo

Interior de la Catedral de Toledo Trabajando el arte del oro damasquinado

Trabajando el arte del oro damasquinado Molinos de viento de Consuegra

Molinos de viento de Consuegra Enoturismo en La Mancha

Enoturismo en La Mancha Bombo de Tomelloso

Bombo de Tomelloso Pleita para hacer Queso Manchego

Pleita para hacer Queso Manchego Corral de Comedias de Almagro

Corral de Comedias de Almagro Encaje de bolillos en Almagro

Encaje de bolillos en Almagro Paseando por las Tablas de Daimiel

Paseando por las Tablas de Daimiel Grullas en las Tablas de Daimiel

Grullas en las Tablas de Daimiel Tablas de Daimiel

Tablas de Daimiel Bigotudo

Bigotudo Ecoturismo en las Tablas de Daimiel

Ecoturismo en las Tablas de Daimiel Taller de cerámica

Taller de cerámica